「偲ぶ会・お別れ会」の式次第・流れをご紹介

「偲ぶ会・お別れ会」とは、葬儀後に日を改めて、故人の友人や生前お世話になった方が集まってお別れをする会 のことです。

通夜や告別式とは異なり、故人を偲ぶことを重視して、よりその人らしい自由なスタイルで式次第を組むことができるのが特徴です。

今回はそんな偲ぶ会・お別れ会の式次第の例をご紹介します。

なお、偲ぶ会当日前に準備する、案内状や会場、服装などについては、以下の記事で解説しています。

宜しければこちらも合わせてご覧ください。

偲ぶ会・お別れ会とは

偲ぶ会・お別れ会とは、 故人の家族や親族が葬儀・火葬を終えた後、故人の縁ある人々が集まる会 のことを指します。

一般的には、 故人が亡くなってから1ヶ月〜四十九日の間で開催されるケースが多い でしょう。

主催は遺族のほか、故人と親しかった友人や、故人が属していた会社や組織、サークルなどが行います。準備のほとんどを友人らが行い、遺族は招待されるだけというケースも珍しくありません。

偲ぶ会の内容は、故人の在りし日の写真や動画をスクリーンで流し、弔辞やお別れの手紙、献花などを行うのが一般的です。会の後や最中に会食を伴うことも多いでしょう。

このように ほとんどが無宗教で、読経などの宗教儀式は行われず、自由な形式で開催されます 。

偲ぶ会・お別れ会の式次第に盛り込みたい項目

偲ぶ会における式次第は、 原則として自由 です。

ですが、「自由」といっても基本となるいくつかの項目があります。

例えば、開式の辞や故人の紹介、黙祷、献杯・会食、閉式の辞、写真撮影、お見送りなど、故人との最後のお別れを意識した式次第にします。以下では、これらの各項目の具体的な内容について、詳しく解説します。

開式の辞

最初に、司会者による進行のもと、喪主や親族の代表者が開式の挨拶を行います。挨拶の内容には、 葬儀に参列できなかった方のために葬儀当日の様子 を入れるとよいでしょう。

また、偲ぶ会を開催した背景、どのような会にしたいのかの展望 について話すと、参列者は偲ぶ会の主旨をより理解できます。

なお、開式、献杯、閉式の挨拶の例文については、以下の記事よりご覧ください。

故人の紹介

偲ぶ会の参列者には故人の親しい友人もいれば、仕事の関係上少し付き合いがあった程度の方もいるでしょう。

故人の生い立ちをよく知らない方もいらっしゃるので、没年にいたるまでの人生の歩みをご紹介すると良いかもしれません。

この際、文字を読み上げるだけでなく、 思い出スライドショー のようなかたちで、故人の写真や映像をプロジェクターで公開するのも1つです。

黙祷を捧げる

黙祷とは、声を立てずに故人に対して 心の中で語りかけ、祈りを捧げる ことです。少し前方に頭を下げて、軽くお辞儀をするスタイルにて行います。

黙祷を捧げるタイミングは、 開式の挨拶直後、もしくは故人の紹介を行ってからすぐ に行うのが基本です。

偲ぶ会では会の途中でお酒が入ることも少なくありません。会が盛り上がってからではおごそかな雰囲気を作るのが難しくなってしまうので、黙祷は早い段階で済ませておきます。

献杯・会食

参列者の代表者からお言葉を頂いた後に献杯 を行い、その後は生前の個人を偲びながら会食します。

この間に故人の写真や映像の上映を行う、あるいは生前に好きだった曲を流し続ける、といった演出が行われることも多いです。

また思い出の食事のメニューには、故人が好きだったお酒や食材・料理が用意される場合もあります。何か企画を盛り込む場合は、事前に親族や故人と親しかった方などと相談して決めるとよいでしょう。

閉会の辞

司会者による進行のもと、偲ぶ会の主催者が参列者に対し、閉式の挨拶を述べます。

お忙しい中を来訪してくださったことに深くお礼を述べて、会を滞りなく終えることができたこと、故人も喜んでいること などを伝えましょう。

会によってはお酒も入って盛り上がることもありますが、偲ぶ会での最後の挨拶ですので、言葉を選びながら落ち着いて丁寧に行います。

写真撮影

閉式の挨拶が終わったら、祭壇に飾られている故人の遺影や、遺影を持った故人の配偶者・親族などを中心として、参列者全員で写真を撮ります。

参列者が多い場合、列に並ぶ場合に少し手間取るかもしれません。スムーズに写真を撮れるように、司会者や喪主・親族が参列者に声をかけて、動きを誘導してあげましょう。

お見送り

偲ぶ会の主催者側が、参列者のご帰宅を順次お見送りします。参列者が多い場合は、出入口に立ってお辞儀をしながらお見送りを行うことになるかと思いますが、できるならば参列者お一人おひとりに声をかけ、挨拶を行うのが望ましいです。

このとき、 参列者分の手土産品(粗品)を事前に用意 しておき、お見送りの際にお渡しする場合もあります。

偲ぶ会・お別れ会の流れを担う「司会者」の役割

偲ぶ会の式次第は、原則として自由に取り決めることができます。しかし、「故人とお別れをする」という目的を持った「会」であるため、会の最初と最後には開式の辞と閉式の辞、さらに故人の紹介や黙祷など、プログラムとして盛り込むべき項目は多いです。

そのため、当日に順序よく式次第を実行できるようにするには、司会者による司会進行が必要 となってきます。

特にお酒が入り、参列者同士の歓談が進んだ段階になると、司会者がメリハリをつけてプログラムを進めることが大切です。参列者の人数が少なければ、喪主や親族の代表者でも問題なく司会を行えるでしょう。

しかし参列者が多い場合は、こういう場に慣れたプロに依頼する、という選択肢もあります。

一般的な偲ぶ会のプログラム例

- 参会者入場

- 開会の辞

- 故人の紹介

- 黙祷

- 献杯・会食

- 閉式の辞

- 写真撮影

- お見送り(解散)

思い出の共有を重視した偲ぶ会のプログラム例

- 参会者入場

- 参会者献

- 開式の辞

- 黙祷

- 思い出のスライド

- お別れの言葉

- 献杯

- ご歓談

- 御礼の言葉

- 閉式の辞

- 参会者退室

仕事仲間を中心に招待した偲ぶ会のプログラム例

- 参会者入場

- 開式の辞

- 黙祷

- 故人の略歴紹介

- お別れの言葉

- 弔電奉読

- 御礼の言葉

- 参会者献花

- 閉式の辞

- ご歓談

- 参会者退室

対面の偲ぶ会・お別れ会の代替案のご紹介

ここまで、対面での偲ぶ会のプログラム例をご紹介してきました。しかし、対面では遠方に住む方が集まれなかったり、感染症の心配もあります。

そこで、無料で作れる追悼サイト上に写真やメッセージを投稿し、オンライン上で思い出を共有できるサービス「葬想式」 をご紹介します。

葬想式では何ができる?

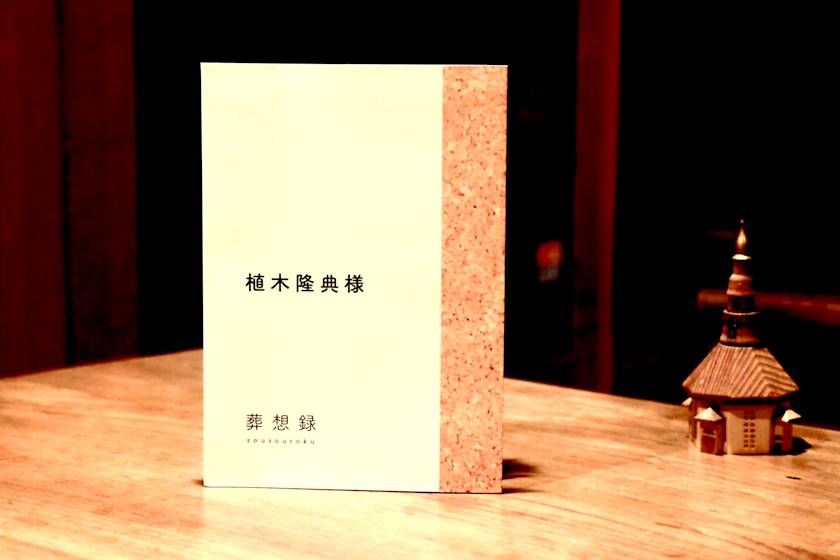

葬想式は3日で消える追悼サイトを無料で作れるサービスです。

招待された人々がサイトに集い、思い出の写真やメッセージを投稿できます。公開期間中(3日間)はいつでも、どこからでもサイトにアクセス可能です。他の参加者の写真やメッセージも見ることができます。 参加人数、投稿写真枚数、メッセージの数は無制限、無料 でご利用いただけます。

葬想式はご遺族はもちろん、ご友人も主催できるサービスです。「私がやってもいいのかな?」という戸惑いはあるかもしれません。ご利用の際にはご遺族に一報を入れていただくことを推奨しておりますが、万が一連絡が取れない場合はご友人の一存で開式しても良いというスタンスで運営しております。 悲しみに優劣はなく、血縁の有無によって弔いの機会の有無が決まってしまわないようにという願い を込めているからこその運営方針です。

今は亡き大切な人に想いを馳せながら、どの写真を投稿しようか昔のカメラロールを遡ったり、伝えたい言葉を紡ぐことで大切な人がもう亡くなった日常へと進む第一歩になるかもしれません。昔のお写真がお手元になくても、言葉を綴ることはできます。たくさんの思い出で溢れる素敵な場で偲ぶ時間を過ごされてはいかがでしょうか?

ご遺族にどんな連絡をしたらいいかわからない、招待文を作るのが難しいなど、葬想式を開式する上でのハードルを乗り越えるお手伝いをさせていただきます。

こちらの公式LINEからお気軽にお問い合わせください。

また、こちらの葬想式公式サイトより、パンフレットの送付請求やサンプルページの閲覧が可能です。こちらも是非ご活用ください。

なぜ無料?

無料のサービスなのでご利用の際に不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。葬想式では3日間に渡って参加者同士思い出を共有しあい、思い出の写真やメッセージが寄せられます。そのメッセージや写真は開式から3日間が経過すると消えてしまいます。

デジタルデータは劣化せずに半永久的に残せるという強みがありますが、大切な人との死別に際してそれが本当に良いことなのか、私達で問い直しました。

鮮明なデータが半永久的に残るというのは、大切な人が生きていた日常から、もう会えない日常へと移り行く際に足かせになってしまうのではないかと危惧しています。そこで、葬想式で集まった写真やメッセージを紙媒体のアルバムを販売するというオプションサービスを提供しています。もちろんこれはオプションなので希望者のみの購入となります。葬想式のシステム自体のご利用は無料です。これが葬想式の開式が無料である理由です。

でもやっぱり対面がいい

葬想式の発起人である私がこんなことを言うのも少々違和感があるかもしれませんが、やはり リアルでの体験をデジタルで置き換えることはできません 。

葬想式はリアルの代替を目指しているのではなく、リアルの中で抜け落ちてしまう部分を補完することを目的としています。

感染症の影響・物理的な距離や時間。このような障壁を乗り越えることができるのはデジタルの強みです。

また 自分の知らない故人の一面や、誰かの記憶にある故人との思い出を一斉に知ることができるという体験はデジタルならでは です。

どうしても対面での偲ぶ会が難しい時や、対面の会と非対面の会を組み合わせたい時に、葬想式をご活用いただき、素敵なお別れのひと時をお過ごしいただけますと幸いです。

まとめ

今回はお別れの会のプログラム例をご紹介しました。偲ぶ会には、会費制、セレモニー形式、法人による社葬・団体葬など多様な形式があります。

ですが、どの形式であっても開催時期に特別なルールはありません。多くは四十九日や一周忌に合わせて開催されますが、中には三回忌や同窓会のタイミングに合わせて執り行われるケースもあります。

準備時間を十分に取れるので、この記事を参考に偲ぶ会の式次第をどうするのかについて、家族・親族でじっくりと話し合ってみてはいかがでしょうか。

本記事がお役に立ちましたら幸いです。