百箇日法要とは?しない選択もある?流れや参列時のマナーについて解説

「四十九日法要や一周忌は聞いたことがあるけれど、百箇日(ひゃっかにち)法要はあまり聞いたことがない…」という人は多いかもしれません。

たしかに最近では、法要を簡略化することが増えており、実際に百箇日法要に参列した経験がある人は、あまり多くないと推察できます。

「百箇日法要は、四十九日法要や一周忌とどう違う?」「百箇日法要はしなくてもよいの?」「どのようなマナーがある?」という疑問を持つ人もいることでしょう。

ここでは、百箇日法要の意味や法要の流れ、参列する側のマナーなどを簡単に解説します。

百箇日法要とは

百箇日(ひゃっかにち)法要とは、故人が亡くなってから100日目をめどにおこなう法要 です。

「100日忌(ひゃくにちき)」「卒哭忌(そっこくき)」「出苦忌(しゅっくき)」などと呼ばれることもあります。

百箇日法要は仏式でおこなうもので、神式で故人の死後100日目におこなう「百日祭」とは区別します。

百箇日法要の目的

百箇日法要は、49日目の忌明けをむかえた後に初めておこなうもので、親族のみが集うことがほとんどです。

別名「卒哭忌」ともよばれる百箇日法要は、声を上げて泣く「哭」の状態から、卒業する法要を意味します。

つまり、 遺族が悲しみに一区切りをつけ、それぞれの日常に戻っていくために節目とするタイミング なのです。

また、仏教では、四十九日法要で故人の魂が極楽へ行けるかどうかが決まるとされています。

もしこのときに極楽に行けなかったとしても、百箇日法要でふたたび審判を受けることが可能で、遺族が供養することによって救済されるといわれています。

このような理由から、百箇日法要は、故人や遺族にとって重要なのです。

百箇日法要をしない選択もある

近年は、遺族のほとんどが高齢であるという理由などから、百箇日法要をしない選択をするケースが増えてきました。

特にコロナ禍以後は、遺族だけでも集まることが難しいケースもあり、省略される傾向にあります。

しかし、昨今では遠方との行き来がしやすくなっていることや、四十九日法要から一周忌法要までにはかなり時間があることから、都合のつくメンバーで故人を偲ぶために集うのもよいのではないでしょうか。

また、百箇日法要には「悲しむ日々から日常に切り替える」という意味がありますから、故人の遺品整理や形見分けなどは、遅くとも100日までにおこなうとよいでしょう。

百箇日法要の流れ

百箇日法要の流れを解説します。といっても、少人数でおこなうコンパクトな法要ですので、内容はシンプルです。

- 施主の挨拶

- 読経・焼香・説法

- 会食

- 返礼品のお渡し

それぞれについて詳しく解説します。

施主の挨拶

基本的に、百箇日法要と四十九日法要で、 挨拶の仕方に大きな違いはありません。

参列者への感謝と、これから僧侶に読経をお願いすることを告げ、法要の始まりとします。

長くならないよう、簡潔にすることがポイントです。

(例)

本日は、ご多忙の中、故人のためにお越しいただきありがとうございます。

これより読経を始めさせていただきます。

(僧侶の方を向いて)それでは、よろしくお願いいたします。

また以下の記事には、四十九日法要の際の、僧侶到着時、会のはじまり時、会食の案内時など、場面ごとの挨拶例文を記載しています。

百箇日法要の挨拶は、四十九日法要の際の挨拶と大きく変わることはないため、気になる方は合わせてご覧ください。

読経・焼香・説法

施主のあいさつの後、僧侶による読経が始まります。

焼香は、 故人と血縁関係の濃い順におこなうのが基本 です。場合によっては、 血縁順ではなく、生前の故人と関係が深かった人を優先することもあります。

また、宗派によって焼香の所作がやや異なるため、事前に確認しておくと安心です。

読経が最後まで終わると、僧侶による説法があります。内容は百箇日に関係する話で、遺族の悲しむ心を救ってくれるような話をされることが多いでしょう。

僧侶の説法が終わったら、施主が簡単にあいさつをおこなうことで、法要が終わります。

会食

読経や焼香の後、会食(お斎・おとき)をする場合もあります。法要の流れのひとつというより、身内が集まって食事をするというほどのものでしょう。

法要会場でそのまま開催する場合

葬儀社が用意してくれることがほとんどです。

自宅で行う場合

手料理を振る舞う他、お弁当を手配します。

別会場で行う場合

あらかじめお斎で利用する旨を伝え、予約しておきます。

────

流れとしては、 施主による献杯のあいさつがあり、その後は故人の思い出を語らいながら食事し、解散というのが一般的 です。

なお近年は、新型コロナの流行で会食を避けて、持ち帰りのお弁当やグルメギフト(カタログや金券)を用意する人も増えています。

返礼品のお渡し

遺族側は、 香典やお供えに対するお返しをあらかじめ選んでおくとよいでしょう 。

お返しの品は、他の法事と同じようなものでかまいません。

食品であれば、お茶や海苔、お菓子など、日用品であれば、タオルなどが一般的です。のすぐに消費することができるものを意識して選びます。

百箇日法要に参列するときのマナー

百箇日法要に参列するときの基本的なマナーは、 葬儀や四十九日法要と変わりありません 。

服装やお供え、香典について確認しましょう。

服装

百箇日法要は、 前もって開催の案内が届くため、急いで準備する必要はありません 。

親族のみで執りおこなわれることが多い法要ですが、施主あるいは参列者、それぞれの立場で気にかける服装のマナーは、以下のとおりです。

- 施主、遺族の場合:準喪服

- 参列者の場合:準喪服または略式喪服

準喪服は、通夜や葬儀などで着用するもので、 男性はブラックスーツ、女性は黒のワンピースやアンサンブルなどのブラックフォーマル を指します。

略式喪服は、準喪服に準ずる喪服です。 男性はフォーマル以外の黒、紺、グレーなどの地味な色のスーツ、女性は黒や紺、グレーなどの落ち着いたの色ワンピース、スーツ、アンサンブルなど、華美でない服 を着用します。

参列者が喪主よりも格が高い服を着用するのはマナー違反 です。準喪服よりさらに格式が高い、モーニングやタキシード、和装などの正喪服は控えましょう。

靴や髪型、アクセサリーなど服装以外の身だしなみ、子供の服装、季節に合わせた服装については、以下の記事で解説しています。

百箇日法要のお供え物

百箇日法要は忌明け後となるため、花の種類や色を豊富に選ぶことができます 。よって花を贈る人が多い傾向にあります。

生前故人が好きだった花など、ゆかりのあるお花をお供えするとよいでしょう。

ただし、派手にならないように淡い色や白い色の花を混ぜる、棘のある花は避ける、など配慮する点はあります。

花以外では、線香やロウソク、菓子、お茶などが、よく選ばれます。

お供え物としてふさわしくないもの

殺生を意味する肉や魚 などは、生ものでもあり、日持ちしないため避けましょう。

また、 ビールやたばこといった嗜好品 は、仏教では供えるものではないとされています。

生前故人が好きだったもので、どうしてもお供えしたいものがあれば、お寺さんに相談してみてもよいでしょう。

香典

百箇日法要では香典を持参するのが一般的です。

ただし、施主が香典を辞退している場合は、持参しなくても問題ありません。

金額は、5,000円か50,000円が相場です。 会場や料理、故人との関係によっても異なります。

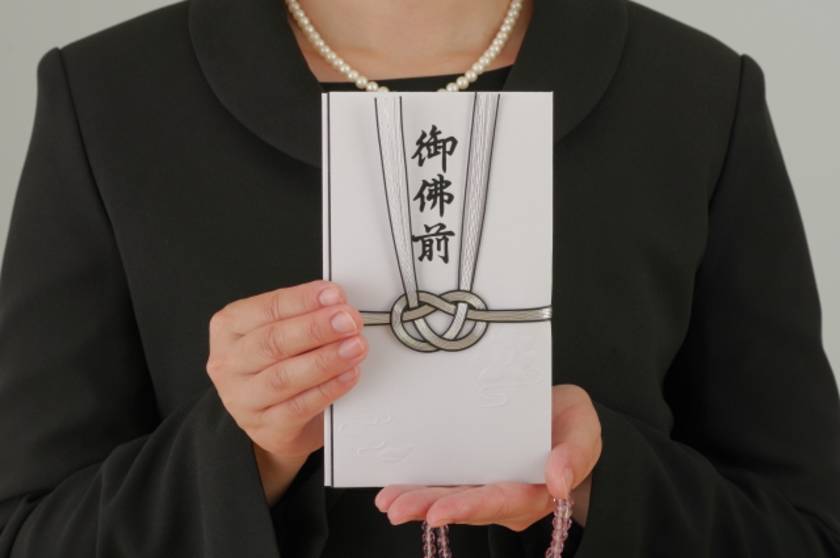

百箇日は忌明け法要の後に執り行われるため、不祝儀袋の表書きは「御仏前」または「御佛前」と書きます。

香典袋の選び方や包み方については、以下の記事で詳しく説明しています。よろしければ合わせてご覧ください。

あわせて読みたい

百箇日法要のお布施

僧侶への感謝を伝えるために渡すお布施は、金額に決まりがありません。ただし、目安となる金額はあります。

宗派によって大きく差があるものでもないため、事前に確認しておくと安心です。

お布施の金額相場

百箇日法要で僧侶に渡すお金には3通りあり、それぞれの相場は以下の通りです。

お布施:3万~5万円

お車代(出向いていただいた場合):3千~1万円

お膳料(会食のある法要で、僧侶が参席しない場合):5千円~1万円

お布施のみをお渡しする場合と、組み合わせてお渡しする場合があります。

お布施の包み方

包み方は、白い封筒がもっとも多く用いられています。ほかにも、双銀か、白黒の水引きの封筒であったり、黄色と白の水引きを用いる地域(関西)があります。

二重になっている封筒は「不幸が重なる」という意味につながるため、避けましょう 。

表書きには「御布施・御車料・御膳料」とそれぞれに記載し、封筒中央下に喪主の名前を書きます。名前は苗字のみでもかまいません。僧侶にお渡しするお金は不祝儀ではないので、表書きは薄墨ではなく黒墨を用いてください。

裏面にはお布施の金額を記載します。金額だけでなく、住所や電話番号もあわせて記載すると、より丁重になります。

お布施の渡し方・渡すタイミング

法要前に僧侶へ挨拶をするときや、法要後にお礼を言うタイミングでお布施を渡します。

この時、気をつけたいのは渡す方法です。

手渡しはマナー違反に当たるため、冠婚葬祭用の切手盆(きってぼん)や、ふくさの上に乗せて渡します 。

もし切手盆がない場合は、小さなお盆で代用しても差し支えありません。

僧侶から封筒に記載した文字が読める方向に置き、お盆やふくさに乗せて渡します。

まとめ

今では省略されることが多い百箇日法要ですが、法要をおこなう意味や、マナーなど、さまざまなことを知っていただけたかと思います。

故人を亡くした悲しみが深いと、いつものように日常生活を送るだけでも大変ですよね。

私たちは、最愛の人をうしなった悲しみを克服するために、法要に意味を持たせた昔の人の知恵を、こういったタイミングで知ることができます。

喪に服す時期と、元の生活に戻っていく時期のきりかえを意識し、供養の思いを「法要」という形であらわすことは、昔も今も変わることのない、人が前へ歩んでいくための術となり、続いてきたのです。

時代がうつりかわることで供養の形が変わっても、次の世代に繋いでいきたい知恵や考え方を忘れないでいたいものですね。

本記事がお役に立てましたら幸いです。

新しい百箇日の過ごし方のご提案

もし、故人が著名であったり、交友関係が広い人だったということであれば、百箇日法要のタイミングで、有志が主催する 「偲ぶ会」 がおこなわれる場合もあります。

他にも、特定の故人ではなく、無縁仏を供養する 「施餓鬼会(せがきえ)」 をおこなうこともあります。施餓鬼会をおこなうことにより、施主や故人、先祖に功徳をもたらすとされています。

しかし昨今は、感染症などの影響も相まって、法要は縮小傾向にあります。

そこで今回は、百箇日を一つの機会として、オンライン上で集い、故人を偲ぶことができるサービス葬想式のご提案です。

葬想式とは、3日限りで、思い出の写真や故人へ向けたメッセージを投稿できる無料の追悼サイト作成サービスです。

指定した開式日時から72時間、思い出の写真や故人宛のメッセージを匿名で投稿することができ、他の参加者の写真やメッセージも見ることができます。参加人数、投稿写真枚数、メッセージの数は無制限、無料でご利用いただけます。

特にご葬儀を身内のみで小さく執り行われた方の中には、故人様と生前関わりがあった方々へのご連絡で心苦しい思いをされた、ご葬儀の時は慌ただしく満足にご挨拶ができなかったと心残りをお持ちの場合も少なくありません。また、ご友人としては訃報を耳にし、何かしたいけど何もできないという境遇に置かれ、遣る瀬なさを抱えている方も少なくないでしょう。

百箇日を一つの機会に、少し落ち着いてきたタイミングで葬想式を開式することで、生前お世話になった皆様とゆっくりと偲ぶ時間をお過ごしいただくことができます。

普段、毎日顔を合わせていたご家族からすると、故人様のご逝去は日常を大きく変える出来事になりますが、たまに顔を合わせる関係のご友人からすると、亡くなったという実感は持ちづらいでしょう。

亡くなったという実感が少しずつ湧いてきて、故人様の死と向き合える頃合いがちょうどこのあたりなのではないかと思います。もちろん、そのタイミングは人それぞれですが、亡くなった直後よりも少し時間を置いた方が、落ち着いて故人様を偲ぶことができることは多くの方に共通することかと思います。

葬想式は法要を代替するものではなく、法要が担ってきた役割の一部を補完する仕組みです。新しい弔いの選択肢として、誰でも開式できるよう無料の相談窓口がございます。

案内文を作るのが難しい、操作がわからない等、葬想式を開く上でのハードルを乗り越えるお手伝いをさせていただきます。こちらの公式LINEからお気軽にお問い合わせください。

また、こちらの葬想式公式サイトより、パンフレットの送付請求やサンプルページの閲覧が可能です。こちらも是非ご活用ください。