自宅葬で玄関を心地よい空間にするためのアイデアと注意点

自宅葬で玄関には何を飾ったらいいの?なにか注意しないといけないことはある?と悩んでいませんか。

自宅葬の玄関は、故人への敬意や追悼の気持ちを表すために飾りたいものです。また、参列者への感謝の気持ちを込めることも大切です。この記事では、自宅葬の玄関を飾る際のアイデアや注意点をわかりやすく解説しています。

自宅葬の玄関について知りたい方はぜひ最後までお読みください。

なぜ自宅葬の玄関が重要なのか

自宅葬の玄関は、 参列者が目にする最初の場所 となります。参列者への案内やお礼を伝える場として重要な空間です。

玄関には案内板やプログラム受付などを配置し、参列者がスムーズに葬儀会場に入ることができるようにします。初めて自宅を訪れる人でも、迷うことなく目的地にたどり着けるような配慮が必要です。

また、玄関は参列者が遺族に挨拶を交わす場所でもあります。そのため、故人に対して思いを馳せることができる環境を整えることが重要です。よって玄関先には、故人への敬意や感謝の気持ちを表す飾りや写真、メッセージなどを配置することも考慮してください。

自宅葬の玄関は、参列者にとって心地よく、故人を偲びながら慰めを得ることができる場となるような工夫が求められます 。

玄関を心地よいお別れの場にするためのアイデア

自宅葬で玄関を心地よい場所にするためには、以下のようなアイデアがあります。

- 花やお香で香りを演出する

- 写真や手紙を飾って思い出に浸る

- お線香立てや提灯を飾る

- バリアフリーの工夫をする

詳しく見ていきましょう。

花やお香で香りを演出する

自宅葬の際、玄関に花やお香を置いておくと心地よい香りが漂います。香りは人々の気持ちや雰囲気を和らげる効果があります。特にお香は、香りによる癒し効果があると言われています。 玄関にお香を焚くことで、参列者に安心感や静けさを与えられます 。

自宅葬の玄関に花やお香の香りを取り入れるもうひとつの理由は、花の香りで優雅さや美しさを表現し、お香の香りで静寂や神聖さを演出するためです。香りを演出することで玄関の雰囲気をやわらかくし、心の癒しをもたらしてくれます。

写真や手紙を飾って思い出に浸る

自宅葬で玄関に写真や手紙を飾ることは、参列者と故人の人生や思い出を共有する機会 となります。

玄関に展示された写真や手紙は、遺族や参列者同士が故人に関する話題や思い出を語るきっかけとなります。写真や手紙には故人の笑顔や思い出が刻まれており、それらを見ることで故人との絆を感じ、故人の思い出に浸れるのです。

また写真や手紙に感謝の気持ちや思いを綴ることで、遺族から故人への思いを言葉で表現する場所となります。

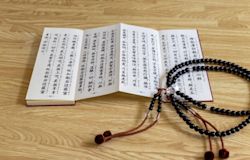

お線香立てや提灯を飾る

お線香立てや提灯は葬儀で使用される葬具です。お線香立ては故人の横や祭壇の前に置かれますが、 家が狭く参列者が入れない場合や家族葬などで参列を遠慮してもらう場合などは、玄関にお線香立てを用意しておくケースがみられます 。

また自宅葬の際、玄関先に飾られる提灯には「御霊燈」と書かれているのが一般的です。提灯があることで、この家で故人の霊を安置していることを示し、彼らの存在を讃える役割を果たしています。これによって、参列者は迷うことなく葬儀の場にたどりつけます。「御霊燈」と書かれた提灯は葬儀社から借り受けるのが一般的ですが、もしそれが不可能な場合は、玄関を何らかの照明で飾ってみてはいかがでしょうか。

バリアフリーの工夫をする

自宅葬で玄関をバリアフリーに工夫すると、 参列者の利便性と快適性がアップ します。

自宅葬では、高齢者や身体的な制約を抱えた参列者が参加する場合もあるでしょう。バリアフリーにすることは、車椅子や歩行補助具を使用する人々にとって、スムーズな出入りを可能にします。

車椅子対応のスロープや手すりの設置など、バリアフリー環境を整えて参列者が不自由なく葬儀に参加できる工夫を考えましょう。

玄関で注意すべきポイント

自宅葬を行う際には、マンションなど狭い玄関に関連するさまざまな問題が生じることがあります。

特に注意が必要なのは、周囲への迷惑を最小限に抑えるための工夫です。また、参列者が怪我をしないように気をつけなければならない点もあります。

以下では、自宅葬の玄関における注意点を3つ解説しています。

近隣住民への配慮

自宅葬で一番気をつけたいのが、近隣住民への配慮です。 特にマンションなどの玄関では、大声で話すと声が響き、同じ階の人たちにとって大変な迷惑となります 。

参列者が来た場合には、すみやかに葬儀式場となる部屋へ入れるよう玄関で案内できる用意が必要です。

また近隣住民の通行や駐車に支障をきたさないように配慮することも大切です。駐車場案内は事前に伝える必要がありますが、玄関でもう一度駐車した場所を確認しておくとトラブルを未然に防げるでしょう。

火災や事故の防止

自宅葬の玄関でお香やろうそくを使用する際には、火の取り扱いに十分な注意を払いましょう。 火がついている物は、紙などの燃えやすい物や壁から適切な距離を保ち、使用後は十分に消火します 。

また玄関に電気の提灯など電化製品が置かれることもあります。延長コードを使用するときは、参列者がそれにつまずいて転ぶ事故がないよう、適切な配慮も必要です。

自宅葬で火災や事故が起こらないよう、万全の注意を払ってください。

玄関以外のスペースの確保

自宅葬では、十分な玄関スペースがない場合があります。玄関では遺族と参列者の挨拶や、参列者同士で会話するケースも出てきます。

玄関が小さいと2〜3人でいっぱいになり、外にあふれてしまうこともあります。そのような場合は、 靴を脱いだらすぐ別の場所へ移動してもらえるよう、玄関以外のスペースを確保しておくことも必要 です。

受付を玄関ではなく、玄関先の廊下や玄関近くの部屋に用意したり、参列者同士が歓談できる部屋を用意したりするなどの工夫をしておくといいでしょう。

自宅葬で玄関まで棺を運べない場合は骨葬も

自宅葬の玄関は、遺族や参列者だけではなく、故人が帰宅する場所でもあります。ただし ストレッチャーや棺で帰宅する故人が玄関から入れない場合や、エレベーターに棺が入らない場合は骨葬を検討する必要があります 。

骨葬とは、葬儀の前にあらかじめ火葬を済ませ、遺骨で葬儀を行うことです。

骨葬は玄関までの運搬が不要なため物理的な制約を解消できますが、参列者に故人の顔を見てお別れしてもらえないデメリットもあります。故人の最後を自宅で過ごさせてあげたいという家族の想いもあるかもしれません。

骨葬を検討する場合は、家族や関係者の希望や状況をよく確認して納得してから選ぶことが重要です。

まとめ

自宅葬を行う場合の玄関の飾り付けアイデアや注意点を紹介しました。

玄関は参列者が葬儀会場に到着する最初の場所です。この記事を参考にして、心地よい雰囲気を作り出し、参列者が故人を偲びながら慰めを得られる環境を整えてください。