忌中・喪中に結婚式の参列はNG?お断りする場合の例文についても解説

友人の結婚式に呼ばれたものの「喪中」である場合。

あるいは結婚式の準備をしている最中に、突然家族の訃報が飛び込んできた場合。

こういった出来事に遭遇したら、あなたはどうしますか?

「結婚式に参列しても良い?」「予定通りに結婚式を挙げる?」「喪中に結婚式を行ってはいけない理由などがある?」と、さまざまなことが心配になることでしょう。

ここでは、 忌中もしくは喪中の、結婚式への参列の可否 について解説します。また、お断りする際の例文も紹介します。

ぜひ最後までご覧ください。

忌中・喪中はいつまで?

- 忌中:四十九日法要を終えるまでの期間

- 喪中:一周忌法要を終えるまでの期間

両者ともに、2親等までの親族が該当し、「身内の死を受け、故人の冥福を願い、慎ましく過ごす期間」を指す言葉です。

マナーや過ごし方は共通しているものも多いですが、忌中にくらべると、喪中では行動できる範囲が広がります。

忌中・喪中に結婚式に招待されたらどうする?

一般的な友人の結婚式に招待された場合

結婚式に招かれている日にちが、忌中にかかってしまった場合、 出席をお断りするのが基本的なマナー です。

一方で、近年では「忌明け後であれば参加してよい」など、主催者との関係性や自分の気持ちを考慮して、「身内が亡くなる前に決まっていた行事には参加してもよい」という考え方もあるようです。

ただし、「主催者と親しい間柄なので自分は出席したい」と考えても、主催者の親族の中には、異なる考えを持つ人がいるかもしれません。このことを想定した上で、出席してもよいか事前に相談するのが礼儀です。

仕事関係の方の結婚式に招待された場合

職場の人から結婚式に招待されている場合、主催者も事情がわかっていることがほとんどです。ですから、正直に話して 出席の可否を相談 してみましょう。

近年では仕事関係であれば、主催者に忌中の事情が伝わっていないときは、 あえて知らせず出席する方がスマート、という考え方もあるようです。

もし気持ちの整理ができず、お祝いできる状態でないときは、せっかくの招待ですが欠席の連絡を入れましょう。「後日、お祝いさせてください」とつたえると丁寧です。

結婚式の参加を断るときのポイント

欠席の理由はあいまいに伝える

欠席する場合、お祝い事に水を差すことのないように伝えたいですよね。欠席理由は、「家の都合」や「やむを得ない事情」などとぼかし、「後でお祝いさせてね」と伝えます。

幸せの渦中にいる二人に、無用な気遣いをさせないようにしましょう。どうしても事情が伝わらない場合は、「身内に不幸がありまして」と伝えます。

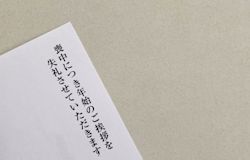

出席をお断りする返信はがきの書き方

【例文】

この度はご結婚おめでとうございます

やむをえない事情があり欠席させていただきます

お二人の末永いお幸せを心よりお祈り申し上げます

「お祝い事に終止符を打たない」ため、句読点は入れずに書きましょう。

急な欠席になってしまった場合

くりかえしになりますが、亡くなったのが家族・近親者であった場合は、欠席するのが基本的なマナーです。出席できないことがわかった時点で、できるだけ早急に欠席の連絡をしましょう。

ただし、同居していなかった祖父母の場合などは、急なキャンセルで主催者に迷惑をかけないように出席する場合もあります。

また、結婚式の主賓として招待されていた場合 は、出席するケースもあります。やむを得ないときは代理人を立てることも視野に入れ、主催者とよく相談しましょう。

二次会は参加しても大丈夫?

二次会は友人や気心の知れた人を招待するため、結婚式よりカジュアルなイメージですよね。二次会だけに招待されている場合、参加してもよいのでしょうか。

結論をいうと、基本的な考え方は結婚式と同じですので、もし参加する場合は、それなりの配慮が必要です。カジュアルな場では、誰かから身内の訃報が伝わることのないようにしたいですね。

欠席した場合のご祝儀の渡し方

喪中で結婚式を欠席した場合であっても、「ご祝儀は差し上げる」のがマナーです。ご祝儀は忌明けに渡すこととし、手渡しをするか、会えない場合は現金書留で送ります。そのため、結婚式の欠席を報告する際には、ご祝儀を渡すのが遅れることを一言伝えておきましょう。

金額は 1万円が目安 ですが、急な欠席連絡になってしまった場合は、食事などのキャンセル料を考慮し、出席する時と同じ 3万円程度 がよいでしょう。また、 電報を送る ことでも印象がよくなります。特に、ビジネスの場面では有効でしょう。

結婚式を主催する場合

喪中に結婚式を挙げるかどうか

結婚式の主催者の場合は、挙式を忌中にとりおこなうことは基本的に避けた方がよい です。特に、身内を亡くしたパートナーの気持ちが結婚式に向かわない場合は、お祝い事をするべきではありません。

ただし、生前に故人が結婚式を挙げることを強く希望しており、両家の家族や親族が納得しているのであれば、挙式を行ってもよいでしょう。

どれくらい待てば結婚式が挙げられる?

結婚式を予定している日が忌中にかかった場合、多くの主催者は延期するか、中止するかという判断を迫られます。延期する場合、いつから挙式が可能なのかについては、さまざまな意見があります。多いのは、1年後や一周忌が過ぎるまで延期するケースです。

特に、年配の方は気にすることが多いため、新郎新婦だけで決めず、両家でよく話し合うことが大切です。

結婚式の延期・キャンセルを知らせる方法

結婚式を延期するかキャンセルする場合は、会場の予約変更やキャンセル料などが発生します。できるだけ早く担当者に連絡し、確認しましょう。その他、宿泊の予約をしているホテルなどへの連絡も必ずしておきます。

招待状を発送済みの場合、ゲストには 手紙で知らせるのが正式なやり方 です。ただ、結婚式まぎわになってしまった場合は至急ですので、電話やメールでも問題ありません。確実につたわる方法 をとるのが最善です。ゲストが交通や美容室を手配済みで、損害が発生する場合は、費用を負担する必要があります。

文書で知らせる場合は、封書で送ります。

『こちらの都合で申し訳ございませんが、取り込み事がございまして延期することになりました』

などと書くのがよいでしょう。新たな挙式日が決まったら、改めて招待状を発送します。

喪中でも結婚式を開催するときの注意点

訃報が挙式直前になってしまった場合、キャンセルすることでゲストに迷惑がかかるという理由で挙式を行う方もいます。その場合は、式が始まる前に 「故人の希望により」といった一言をつたえる とよいでしょう。

ゲストに訃報を知らない人が多い場合は、あえて式中には触れないほうがよいです。知っている人が少数でもいる場合は、事前に故人の希望で挙式をおこなうことを伝えておくとよいでしょう。

神前式でとりおこなう場合は、会場に確認し、お祓いをしてもらってから挙式をおこなうとよいでしょう。教会式や人前式では問題ありません。

喪中に入籍はしてもよい?

入籍は役所に届け出る行為で、お祝い事ではない ので気にする必要はないでしょう。

まとめ

友人などの結婚をお祝いしたい気持ちは、訃報を受けとる前と比べても、きっと変わりないことでしょう。さまざまな事情や想いがある中で、自分本位の判断にならない大人の対応をしたいですよね。

今、このときお祝いすることができなくても、後でフォローすることは充分可能です。そのような場面に適応できるように、これまで整えられてきた仕来たりがあるのです。まずは周囲の状況に照らし合わせ、冷静に判断することを心がけましょう。

また、訃報により、予定していた行事がスムーズに進められなくなってしまった時、故人を失った悲しみに加えて、さまざまな感情がわきあがってくるかもしれません。行事に関する連絡などの手続きが多くなり、疲れたときは、ゆっくり休憩をとってくださいね。