【保存版】一周忌とは?一回忌との違いや参列マナー・服装について解説

葬儀や四十九日が終わると、次は一周忌となります。

一周忌とは、 故人が亡くなってから一年後の命日、あるいはその日に執り行われる法要 のことです。

ただ、「一回忌」という似たような言葉もありますよね。この2つの違いとは何でしょうか?

また、「一周忌に参列する際にはどんな服装がふさわしいのか?」「何を持って行けば良いのか?」とお悩みの方もいらっしゃるかと思います。

今回は 一周忌と一回忌の違いや、一周忌に参列する際のマナー、服装 について詳しくご紹介します。

一周忌と一回忌の違い

冒頭でも説明した通り、一周忌とは、故人が亡くなってから一年後の命日、あるいはその日に執り行われる法要 のことです。

一方、一回忌とは、故人が亡くなった日(命日) のことを指します。

なお、葬儀が一回忌の法要にあたります。

回忌の数え方

回忌は 「数え年」 と同じ数え方をします。

(数え年では、生まれた年を1歳として数え、元旦を境に一斉に加齢するという特徴があります)

| 亡くなった年からの満年数 | X回忌 |

|---|---|

| 命日 | 一回忌 |

| 満1年目 | 一周忌(二回忌) |

| 満2年目 | 三回忌 |

| 満3年目 | 四回忌 |

| 満4年目 | 五回忌 |

| 満5年目 | 六回忌 |

| 満6年目 | 七回忌 |

| 〜〜〜 | 〜〜〜 |

| 満32年目 | 三十三回忌 |

表の通り、 「周忌」と表現する回忌は「一周忌」だけ となります。

年忌法要がある年について

年忌法要がある年は、最初の「一周忌」を除き 「三」と「七」がつく年 と覚えましょう。

書き出すと以下の通りです。

- 一周忌

- 三回忌

- 七回忌

- 十三回忌

- 十七回忌

- 二十三回忌

- 二十七回忌

- 三十三回忌

年忌法要の主な内容

一周忌及び三回忌では、遺族や親族に加え、友人・知人なども参列し、僧侶による読経・焼香のあと、会食(お斎(おとき)と呼ばれる)をするのが一般的となっています。

七回忌以降は、遺族や親族のみで供養を行うのが一般的です。

弔い上げの時期について

三十三回忌で弔い上げ(最後の年忌法要)をすることが一般的ですが、現在では三十三回忌まで執り行う家庭は少なくなっており、七回忌、十三回忌、十七回忌で早めに弔い上げを行うケースが増えています。

一周忌の流れ

一周忌の流れは以下の通りです。

・家族や親族などの参列者が集合

・僧侶入場

・喪主による挨拶

・僧侶による読経やお焼香(ご焼香)

・僧侶による法話

・会食

・喪主の挨拶

一周忌法要に参列する際の服装

一周忌法要には、 喪服 を着て参列するのが良いでしょう。

三回忌までは喪服を着用し、それ以降は徐々に喪の雰囲気を薄くしていくのが一般的とされています。

男性の服装

男性の喪服は 白無地のワイシャツ・ブラックスーツ が基本です。

ネクタイ及び靴、靴下は黒でまとめ、無地で光沢のないものを選びます。

結婚指輪や婚約指輪を着けることは認められています。

女性の服装

女性の喪服は 黒いフォーマルウェア(スーツやアンサンブル、ワンピースなど) を着用するのが基本です。

スカート丈は膝が隠れる長さとし、ノースリーブやレース地のものは避けましょう。

バッグは黒色で光沢のない布製のものを選び、ストッキングも黒いものにします。

靴はパンプスが基本となります。サンダルやブーツはNGですので気を付けましょう。

男性と同じく結婚指輪や婚約指輪は着用しても良いとされています。

ほかにもパール、オニキスのネックレスやイヤリング・ピアスも着用できます。

いずれも派手なものは控えましょう。

また 二連のネックレスは「不幸が重なる」 ということを意味してしまうため避けましょう。

女性のメイク

メイクは 薄めが基本 で、口紅はベージュなど自然な色合いのものを選びましょう。

アイシャドウや派手な色のマニキュア、香りの強い香水等は避けるようにしましょう。

子供の服装

高校生以下の子供は、制服がある場合は 制服が正装 です。

制服がない場合は、黒やダークグレーを基調とし、男の子であればスーツに白無地のワイシャツ、女の子であればワンピースやスーツが基本となります。

いずれも光沢のないものを選びましょう。

コート

黒が基本となりますが、用意のない場合は、ふだん通りでも構いません。ただし、革製や毛皮などの素材は殺傷を連想させるため、着用する場合は脱いでバッグに仕舞うようにしましょう。

一周忌法要に参列する際の持ち物

一周忌法要に参列する際は、 香典に加え、お供え物かお供物料を持参 すると丁寧です。

お供え物とは、仏壇やお墓にお供えする果物やお菓子、生花、お線香のことです。故人の好きなものや、日持ちするもの、分けやすいものにするとよいでしょう。

なお、お供え物に代わるお供物料を用意するケースもあります。

お供物料の目安は3000円から5000円で、香典は1万円 です。会食に二人出席する場合はそれを考慮して包むようにします。

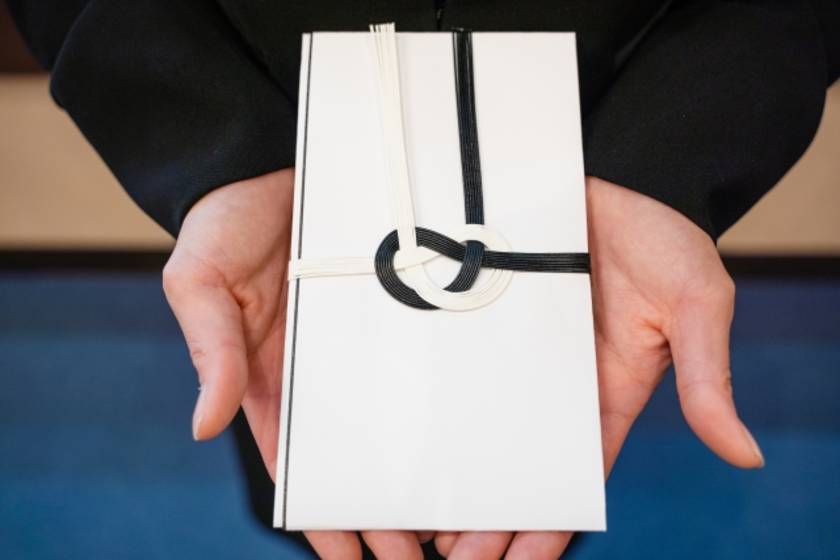

香典やお供物料を持参する際は、不祝儀袋に入れ、黒白または双銀の結び切りの水引を使用します(黄白の水引を使う地域もあります)。その際、香典の表書きは「御仏前」、お供物料は「御供物料」とします。

葬儀の際は、薄墨で書くことがマナーですが、一周忌では 濃い墨 で書きましょう。ボールペンやサインペンは略式になります。

ただし、一周忌の案内状で施主が香典やお供え物を辞退される場合は、香典やお供え物の準備は必要ありません。

まとめ

一周忌と一回忌の違い、そして一周忌法要に参列する際のマナーを解説しました。法要はそう頻繁にあるものではありませんが、いざという時に覚えておくと安心です。

本記事がお役に立ちましたら幸いです。

新しい故人の偲び方のご紹介

本記事をご覧になった方の中には、一周忌を機に、故人を想う気持ちで溢れている方もいらっしゃるかもしれません。

その一方で、昨今は、身内だけの小規模な法要も増えています。何かしたいけど何もできないという状況が生じたり、訃報には接したものの、法要に参列できず全く実感が持てない方がいることも事実です。

そこで、弊社が運営している葬想式を使うことで、距離と時間を越えて故人を偲ぶ機会を、無料でお作りいただくことができます。

葬想式は招待制の追悼サイトを簡単に作れる無料サービスです。招待された人々がサイトに集い、思い出の写真やメッセージを投稿できます。公開期間中(3日間)はいつでも、どこからでもサイトにアクセス可能で他の参加者の写真やメッセージも見ることができます。参加人数、投稿写真枚数、メッセージの数は無制限、無料でご利用いただけます。

本サービスは誰かが開式者として場を立ち上げなくては始まりません。「私がやってもいいのかな?」という戸惑いはあるかもしれませんが、この機会に救われる共通の友人がいるかもしれません。

もちろん、葬想式を開式される際はご遺族に一報

友人達と追悼サイト作成サービス葬想式を使って〇〇さんを偲ぶ会を行いたいと思います。思い出の写真を共有し合ったり、追悼メッセージを寄せ書きのような形で集められるサービスです。X月X日からX月Y日まで開式していますのでよろしければ期間内にこちらのURLより様子をご覧ください

という形でご案内いただくことを推奨していますが、どうしてもご遺族と連絡が取れない場合は自由に友人が主催しても良い、というスタンスで本サービスを運営しています。もちろん、こういったことをご遺族の知らない所で行うことはできるだけ避けたいですが、大切な人を亡くし、偲ぶ心に優劣はなく、ご遺族も友人も等しく悲しむ権利があるという考えに基づき、このような運営を行っております。

葬想式を通じて、 ご葬儀に集まれなかった方も含めて故人様との思い出を振り返り、メッセージを綴るという機会 にもなりますし、友人が参加することで、 ご親族がお持ちでなかった故人様の写真をご覧いただく こともできます。

みんなで故人様に思いを馳せ、思い出を振り返り、メッセージを綴るという時間を命日という節目にお過ごしいただくというのはいかがでしょうか?葬想式は命日の慣習を代替するものではなく、命日や一周忌が担ってきた役割の一部を補完する仕組みです。

偲ぶ会の選択肢として、誰にでもお使いいただけるよう無料の相談窓口がございます。ご遺族へお知らせするための文章を作るのが難しいなど、葬想式を開く上でのハードルを乗り越えるお手伝いをさせていただきます。こちらの公式LINEからお気軽にお問い合わせください。

また、こちらの葬想式公式サイトより、パンフレットの送付請求やサンプルページの閲覧が可能です。こちらも是非ご活用ください。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

本記事が少しでも皆様のお役に立てましたら冥利に尽きます。