お供え物のかけ紙は何を選べばよい?「のし」の意味や書き方も紹介

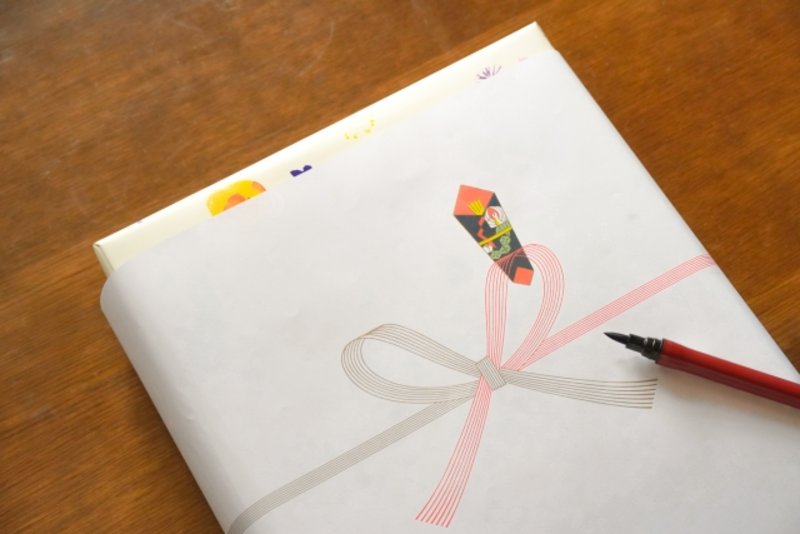

故人を偲ぶ法要には、香典だけでなくお供え物を持参することもあります。このお供え物には「のし紙」をかけるのがマナーです。

しかし、この「のし紙」にはさまざまな種類があります。親族や知人の法事に出席し、お供え物を用意しようと思ったときに、適切な作法がよくわからないという方もいらっしゃるかもしれません。

また場合によっては、「のし」がないかけ紙を使用する必要がある時もあります。

では、法事のお供え物を用意する際、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。

今回は、「のし紙」の意味とともに、選び方や書き方、マナーについて紹介していきます。

「のし紙」とは

「のし紙」とは、贈り物にかけるかけ紙に 「のし(熨斗)」「水引」「表書き」「名入れ」 を印刷したものです。

この4つのパートについて、それぞれ説明していきます。

のし紙の4つのパーツの意味

のし(熨斗)

慶事に用いる祝儀袋の右上に、赤と黄色の台形の絵が描かれているのを見たことがある方も多いかもしれません。

これを「のし」といいます。

「のし(熨斗)」とは、熨斗鮑(のしあわび)の略です。鮑を薄く削いだものをいったん乾かし、さらに木槌で叩き伸ばしたものが本来の「熨斗鮑」で、略されて「のし」とよばれました。

時代が下るにしたがって簡略化され、「のし」は現在よく見られる、紅白の紙で包まれた「のし飾り」に代用されることとなりました。

水引

水引は、紙の中央に印刷された紐のことです。結び方・紐の本数・色に違いがあるのが特徴です。結び方は数種類あり、蝶結び、結び切り、あわじ結び(鮑結び)などがあります。紐の本数や色にもさまざまな種類があり、贈答品の金額に応じて適切なものを選ぶことが大切です。

表書き

「御祝」「結婚御祝」「出産御祝」「お歳暮」「お中元」など、贈答品がどのような目的でおくられるのかを記載します。

表書きの書き方については、本記事で後述します。

名入れ

おくる人の氏名や家名・団体名などを記載し、誰からの贈り物なのか、一目でわかるようにします。

お供え物にかけるかけ紙は「のし」が必要?

「のしのあるかけ紙」は慶事用

「「のし」のあるかけ紙は、慶事用です。

「のし」は、贈り物の顔として重要視されてきたためです。「のし」は他にも、 お歳暮・お中元・お見舞いといった、さまざまな贈答の場面で用いられます 。

ただし、贈り物が魚介類や肉など生ものである場合は、「のし」を付けません。「のし」自体が生ものの象徴であることから、重複を避けるためです。生ものをおくる場合は、「のし」が付いていない、水引だけのかけ紙を使用します。

「のしのないかけ紙」は弔事用

弔事では、縁起物である「のし」は使いません 。弔事のお供え物には、水引だけが印刷されたかけ紙を使用します。

また、本来「のし」を意味する鮑が生ものであることから、生臭物(なまぐさもの)を避ける仏教では、「のし」のあるかけ紙は嫌がられる、ともいえます。

かけ紙を「のし」や「のし紙」と呼ぶことも

「のし」という言葉のイメージは、「贈答品にかけ、おくり主の名前を記載する紙」をさす傾向にあります。そのため、 弔事でつかう「かけ紙」であっても、「のし」や「のし紙」と呼ばれることがあります 。

もし弔事のお供え物を準備している際、店の担当者から「のし」について尋ねられたとしても、『「のし」が印刷されていない「かけ紙」をお願いします』と伝えると、間違いがないでしょう。

もっとも間違いがないのは、贈答品の目的を伝えることです。お供え物の販売店にお任せして、適切なかけ紙を用意してもらいましょう。

三回忌・七回忌・一三回忌の法事のお供えについて

年忌法要の規模感はどう変化する?

49日法要や一周忌法要では、遺族や親族、知人が集まり、賑やかに法要をおこなうケースが多いですが、 一般的に、法要の年忌を重ねるごとに規模が小さくなります 。

三回忌には遺族や親族、知人などを招きます。僧侶による読経のあと、焼香や御斎(おとき。会食のこと)をおこなうケースがほとんどです。

七回忌は、遺族や親族のみでおこないます。とくに七回忌以降、法要の規模は縮小される傾向にあります。

一三回忌からは、遺族のみとなります。

年忌法要にお供え物は必要? かけ紙は?

年忌法要は、だんだんと身内だけの集まりになっていきます。出席する遺族や親族の立場からすると、身内だけの法要にお供え物を用意した方がよいのか、悩むこともあるでしょう。

三回忌・七回忌・一三回忌の法要に参列する立場にあり、社会人として独立しているのであれば、個別にお供え物を用意します。まだ学生であれば、不要です。

もし、施主となる人から「お供え物を用意しなくてよい」と言われているのであれば、従うとよいでしょう。

身内だけの行事となっても、わざわざ法要の場を設けるのですから、 お供え物にはきちんとかけ紙をするのが適切 です。きちんと感のあるお供え物があることで、身内だけの場が、より改まった雰囲気に感じられますよ。

法事のお供えのかけ紙(のし紙)の選び方

法事のお供え物にかけ紙をする場合、水引の形は「結びきり」、水引の色は一般的に「黒白」など、決まりがあります。

また、 地域によって違う色の水引を用いたり、使用するタイミングが異なったりする場合があります 。

以下で、簡単に解説していきます。

水引は結びきり

水引の形は、「結びきり」を使用します。

「結びきり」は、本結びとも呼ばれ、しっかりと固く結ぶ結び方 です。一度結ぶと端を引っ張ってもほどけないようになっていることから、「二度と繰り返さない」という意味があります。

そのため、「結びきり」は弔事のほか、繰り返すことをよしとしない婚礼でも使用します。

当然のことながら、葬儀・仏事・法要など弔事で用いる際は、慶事やお見舞いなどで用いる紅白の水引とは区別します。

水引の色は黒白が一般的

弔事で用いられる水引の色は 「黒白」が一般的 です。神道やキリスト教など、仏教以外でも使用できます。結び目の両方が銀色になっている「双銀」は、高価なお供え物に用いられる場合があります。

また、法要の場合、現在でも一部地域で「青白」が用いられますが、使用されることが少なくなっています。関西・中国・四国では、「黄白」が用いられます。「黄白」は仏教、神道、キリスト教でも使用できます。

「黒白」「黄白」の使い分けは、地域や宗派などによって異なるため、周囲の年長者などに確認が必要です。一例をあげれば、一周忌までは「黒白」を用い、それ以降の法事やお盆、お彼岸には「黄白」を用いる、などと使い分けをします。色が違うからといってマナー違反になることはありませんが、地域の慣習によって使用パターンが違いますので、親戚やご近所に確認するとよいでしょう。

他に、蓮の絵が入っているかけ紙は、仏教らしいため、好まれています。仏教以外の宗教で用いるのは避けましょう。

かけ紙(のし紙)の表書きの書き方

かけ紙に記載する文字を、表書きといいます。品物をどういう目的でおくるのかを記載します。

水引より上には表書き、下にはおくり主の名前や「○○家」などを書きます 。

以下で、具体的に確認していきましょう。

表書きは御供・御霊前・御仏前など

表書きには、さまざまなものがあります。

御供(おそなえ)

もっとも迷わなくてよいのは、「御供」 です。「御供」は、タイミングを選ぶことなく使用することができます。

御霊前(ごれいぜん)

「御霊前」は、四十九日法要前に使用します。日本仏教の多くの宗派では、「亡くなって49日間は霊となってさまよう」とされているためです。

ただし、浄土真宗では、四十九日法要前であっても「御霊前」は使用しません。亡くなってすぐ仏様になるという考えから、「御仏前」を使用します。

御仏前(ごぶつぜん)

「御仏前」は、四十九日法要以降に使用します。仏の旧字体をつかって「御佛前」と書くこともあります。

新盆御見舞(にいぼんおみまい)

「新盆御見舞」は、新盆(初盆)で使用します。新盆は、四十九日法要が終わった後、はじめて迎えるお盆のことです。

その他

神道であれば「玉串料」、キリスト教であれば「お花代」と記入するのが一般的です。「御供」とすることもあります。

名前はフルネーム

差出人の名前は、氏名(フルネーム)で記載するのが丁寧な書き方 です。肩書を入れる場合は、氏名の右側に記載します。

連名(2人以上)でおくる場合は、年齢や役職が高い順に、右側から書いていきます。特に序列のない場合は、五十音順にするのが一般的です。人数が多い場合は、「〇〇一同」と表記してもよいです。

夫婦の場合は、右側に夫の名前をフルネームで書き、妻は下の名前だけを左側に書きます。

まとめ

法事のお供え物にかける紙について、主なマナーを確認してきました。

表書きや水引の色は、宗派や地域の慣習、法要の回数などによって異なるケースがあるため、注意が必要です。

もし調べてもわからないと思ったら、迷わず親戚や地域の人、菩提寺などに聞いて、TPOに応じたマナーを心がけましょう。

お供え物のおくり方について、贈答のマナーを守り伝えていくことで、おくり方に秘められた「おくり先への心配り」がより明確に伝わるでしょう。

新しい「故人を偲ぶ」の形

本記事をご覧になった方の中には、故人に対する想いが溢れ、悲しみに包まれていたり、やるせない気持ちを覚えていたりする方もいらっしゃるかもしれません。

この想いの行き先として、距離と時間を越えて故人の思い出を共有し合い、故人を悼む時間をお過ごしいただける 3日限りの追悼サイト作成サービス 葬想式 をご紹介します。

葬想式は招待制の追悼サイトを無料で簡単に作れるサービスです。

招待された人々がサイトに集い、思い出の写真やメッセージを投稿できます。公開期間中(3日間)はいつでも、どこからでもサイトにアクセス可能で他の参加者の写真やメッセージも見ることができます。参加人数、投稿写真枚数、メッセージの数は無制限、無料でご利用いただけます。

葬想式はご遺族はもちろん、ご友人も主催できます。「私がやってもいいのかな?」という戸惑いはあるかもしれません。ご利用の際にはご遺族に一報を入れていただくことを推奨しておりますが、万が一連絡が取れない場合はご友人の一存で開式しても良いという考えで運営しております。 悲しみに優劣はなく、血縁の有無によって弔いの機会の有無が決まってしまわないように という願いを込めているからこその運営方針です。

今は亡き大切な人に想いを馳せながら、どの写真を投稿しようか昔のカメラロールを遡ったり、伝えたい言葉を紡いだりすることで、大切な人がもう亡くなった日常へと進む第一歩になるかもしれません。

昔のお写真がお手元になくても、言葉を綴ることはできます。たくさんの思い出で溢れる素敵な場で偲ぶ時間を過ごされてはいかがでしょうか?

ご遺族にどんな連絡をしたらいいかわからない、招待文を作るのが難しいなど、葬想式を開式する上でのハードルを乗り越えるお手伝いをさせていただきます。

こちらの公式LINEからお気軽にお問い合わせください。

また、こちらの葬想式公式サイトより、パンフレットの送付請求やサンプルページの閲覧が可能です。こちらも是非ご活用ください。

本記事が大切な人とのお別れを諦めない一助になりましたら冥利に尽きます。