臨終時の大切な行動と立ち会えないときの心のケア

家族や大切な人が亡くなった瞬間(臨終・死に目)に立ち会えず、「看取りができなかったことを後悔している」、または「毎日、連絡すればよかった」と考える人は、実は少なくありません。臨終に立ち会えなかったことによって、死別の悲しみが長く続いてしまうこともありえます。

実際、入院中の大切な人が「危篤」と連絡をうけたら、不安な気持ちになったり、動揺したりするでしょう。とくに、家族と離れて暮らしているとか、さまざまな事情ですぐに駆けつけられないといったケースでは、日常生活を問題なく送れるようになるまでに、多少の時間がかかるかもしれません。

臨終に立ち会えないことが、あらかじめわかっている場合、家族が臨終をむかえるときのことを事前にシミュレーションしたり、家族で話し合っておくことにより、心の負担をすこしでも小さくできる可能性があります。

この記事では、臨終時の大切な行動と、臨終に立ち会えないときの心のケアについて、簡単に解説します。

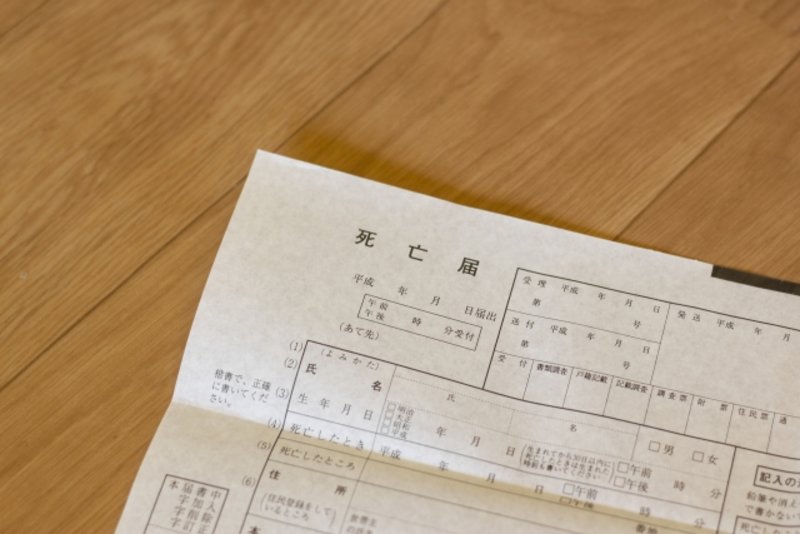

医師が臨終と判定する3つの条件

日本の法律において、人が死亡の状態にあるかどうかを判断できるのは、医師のみです。もし、病院ではない場所で亡くなった場合でも、 最終的な死亡診断は医師によっておこなわれることになります 。

医師が臨終と判定するときには、3つの条件を満たす必要があります。その条件は、呼吸の停止、脈拍の停止、瞳孔拡大です。これらが医師によって確認されれば、臨終ということになります。

死に至るケースのなかで時々、耳にするのが「脳死」です。脳死は、脳検査をおこない、脳の機能が完全に停止していることを確認したうえで、治療をおこなっても回復する見込みがない、と判断された状態のことを指します。

脳死の状態では、人工呼吸器をつけていれば心臓をうごかすことは可能ですが、このような状態も長くは維持できません。そのため、長期にわたって生命を維持することが可能な「植物状態」とは区別されています。

臨終時にするべき大切な行動

長い間、病気をわずらって床についている人でも、 臨終の瞬間は突然おとずれます 。亡くなる直前になると、人は反応が薄い、呼吸のリズムが変わる、といった兆候がでます。

死の瞬間に立ち会っている人は、大切な人に起こる、このような変化を目の当たりにして動揺してしまうかもしれません。いざというとき、「死に立ち会う」という心構えをもち、最後の別れに悔いがないようにしたいですよね。

ここでは、臨終時にするべき大切な行動について、具体的にご紹介します。

声をかける

危篤状態になり、意識を失っても耳は聞こえていると信じて、声をかけましょう 。声かけの内容は、思い出話や感謝の言葉、別れるのが悲しいと伝えることが適切です。

どのような言葉をかければよいか、とっさに思い浮かばない事もあると思います。そのような場合は、普段から伝えたかった言葉や、印象に残っているエピソードなどを話しかけてみましょう。

最期のときまで諦めず、力づけるような言葉を伝えることで、後から振り返ったときに声かけをしたことが、故人と時間を共有した、という大切な思い出になっています。

手を握ったり体に触れたりする

危篤状態にある人が意識を失っている中で、何をしても無駄ということはありません 。声をかける他に、手を握ったりさすったりして体に触れることでも、死への不安を和らげる可能性があるといわれています。

お互いの関係性や、周囲の目があることによって、体に触れることに戸惑う人もいるでしょう。もし可能であれば、周りの人が一時的にいなくなった瞬間に、そっと触れたり、声をかけたりできるかもしれません。

末期の水をとる

「末期の水をとる」ことは、「死に水をとる」ともいい、臨終に立ち会った人たちが故人の口に水を含ませる儀式のことを指します。本来は、臨終の直前におこなうもので、危篤状態にある人ののどを潤し、苦しみを軽くして安らかに旅立って欲しいという、見送る側の気持ちが込められていました。

一方、現在は、 医師から臨終の宣告を受けた後に儀式を行いま す。故人に対して行われる、最初の儀式となります。

地域や病院によっては、病院の医療スタッフが誘導してくれることがありますが、一般的に葬儀場や自宅などの遺体の安置先で行います。

仏式では、脱脂綿を箸の先に巻き付けたもので、故人の唇を湿らせるのが主な方法です。箸ではなく、筆や菊の葉を使うところもあります。できるだけ多くの親近者におこなってもらうのがよいとされています。

浄土真宗では末期の水は行いません。

臨終に立ち会えない場合の心の受け止め方

ここまで、臨終に立ち会う場合のことを解説してきましたが、 すべての人が家族や大切な人の死に際に立ち会えるとはかぎりません 。

死の瞬間を見送ることを「看取り」といい、日本では死の瞬間に立ち会うことがとても大切である、と習慣的にいわれてきました。しかし、このような考えが、それを裏切った場合に死別の悲しみを深める要因となっています。

では、「看取り」について、どのように捉えればよいのでしょうか。臨終の場に立ち会えなかったからといって、「看取りができなかった」「親不孝だ」などと自分を強く責める必要はありません。

大切なのは、生前ともに過ごした時間を偲ぶことや、故人との関わりを一つ一つ思い起こすことなのです。

ここからは、臨終に立ち会えない場合の心の受け止め方について、みていきましょう。

立ち会えない理由を受け入れる

仕事で重要な節目にあった、小さい子どもが熱を出した、などのさまざまな理由で、誰しもが大切な人の臨終に立ち会えないことはあります。

もし、立ち会えないことが事前にわかっている場合、また、立ち会えなかったことを後悔している場合は、 「臨終に立ち会えない/立ち会えなかった理由」を受け入れることからはじめましょう 。

現在は、家族がとおく離れて暮らしていることも多いため、容体が急変したことにより、あわてて駆けつけたとしても、間に合わないケースがあります。むしろ、幾人もの大切な人が旅立つ、すべての瞬間に立ち会うのはむずかしいことです。

ですから、まずは臨終の瞬間に立ち会えない理由を受け入れて、自分を責めないようにしましょう。

存命中に最善を尽くしたことを認める

すでに余命宣告を受けている場合や、医師から長くないことを知らされていた場合は、自分や家族が、 故人の存命中に最善を尽くしたことをみとめましょう 。

故人に対して愛情をもって関わったことや、時間をかけたこと、みじかくとも一緒に過ごした時間のあることが、看取りにつながっています。

宣告された余命までに時間があれば、家族と死別について話し合っておくことも大切です。臨終までに叶えたいことや、葬儀の内容など、いやな気持ちにならない範囲で話しておくと、死別後の後悔がすくなくなる可能性があります。

もし、最善を尽くしたといえない、と思う場合は、故人にしてあげられたことを一つ一つ数えてみましょう。どういったときに笑顔になったか、反応があったか、ということを思い返し、一緒に過ごした時間の尊さを大切にしましょう。

臨終の瞬間を見守ること=故人の幸せではありません。むしろ、存命中にどれだけの関わりをもっていたかが重要です。

自分なりの形で故人へ思いを届ける

臨終に立ち会えないことで、故人との別れを受け止めきれない場合は、 自分なりの形で故人へ思いを届けることが、気持ちを整理するときの助けになります 。

自分なりの形で故人へ思いを届ける方法は、以下のようなやり方があります。

- 故人に宛てて手紙を書く

- 仏前で(あるいは、遺骨に向かって)語りかける

- 思い出の場所に行ってみる

- 共有できる人と故人を思う時間を過ごす

- 同じ時間に、同じ方法で自分の思いを語りかける(ルーティーン化する)、など

以上の方法は、あくまでも自分なりの形であり、速効性はありません。それでも、故人を失った悲しみや、まだ伝えたいことがあったのに、という思いを自分の内側にひたすら抱え込んでいるより、文章にして可視化したり、言葉として口に出したりするだけで癒されることもあるのです。時間をかけて、ゆっくりと悲しみを癒してゆきましょう。

最近では、故人宛ての手紙をお焚き上げしてくれるサービスもありますので、利用してみてもよいですね。

臨終に立ち会うだけが重要ではない

諸外国の人に比べて、日本人は肉親の「死に目に会えない」ことが不幸である、という考えを強く持っているといわれます 。繰り返しになりますが、臨終に立ち会うだけが重要なのではなく、生きている間にどのような関わりをもったか、ということの方が重要です。

忙しい日常生活のなかでは、毎回の故人との面会が丁寧なものでなかったかもしれません。それでも、故人と過ごした大切な時間を思いかえすことは、「死に目に会えなかった」ことで悲しんでいるあなたに、悲しみを癒すきっかけを与えてくれます。なぜなら、故人がふとした瞬間に浮かべた笑顔や、印象深いできごとの1つ1つが、あなたが故人と関わり、共有した宝物だからです。

たとえ、うまく愛情表現ができない人であっても、生前に「あなたのことを大切に思っている」ということが伝わる言葉や行動をとっているはずです。

あなたが故人と関わったすべてのことが看取りにつながっている、と考えましょう。

もし、生前に終活をおこなっていた人であれば、エンディングノートなどに望んでいたことが記されているかもしれません。故人に対して「〇〇してあげられなかった」という後悔が強い場合は、故人が生前に望んでいたことを叶えるのも供養になります。

故人との何気ない会話の中で思い出されたことがある場合も、何かできるようであれば実行するとよいですよ。

まとめ

死別による悲しみや後悔が深いとき、はやく元気になろうとする必要はありません。たとえば、遠方に住んでいて臨終に間に合わなかった場合は、故人の死を実感できないこともあります。そのようなときは、まだ死の事実を受け止めきれていない状態にあります。

涙が溢れたり、不甲斐なさや怒りのような感情がわいてきたら、感情を閉じ込めずに悲しみを感じましょう。

悲しいという気持ちや、後悔を感じているのに、うまく表に出せない、出てこない場合は、自分なりの形で故人に思いを届ける方法を、可能な範囲で実践してみてください。短い時間でもルーティーン化すると、日々の状態によって、違った思いが出てきます。胸につかえた何かが、いつの日かほどけているかもしれません。

自分の中で蓋をしていた思いを少しずつ吐露することは、きっと癒しの助けになるでしょう。