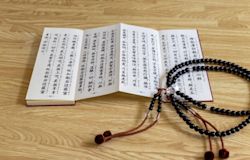

仏壇にお香を供えることはできる?お香とお線香の違いを知ろう

「お香とお線香って違うの?」

「お香を仏壇で焚いてもいいの?」

このような疑問をお持ちですか。

実はお香とお線香は、同じものです。というのもお線香がお香の種類のひとつだからです。

この記事では、そもそもお香やお線香とはなんなのか、お香とお線香は何が違うのかなどを説明しています。

お香をお線香として仏壇に供えてもいいのかなども説明していますので、お香とお線香の違いについて知りたい方はぜひ最後までお読みください。

お香の種類の一つがお線香

お香の中でも細い棒状に成型され、 燃やすことで香りが立つものをお線香 と呼んでいます。お線香は、主にお仏壇やお墓など、仏事で使用されるものを示してきましたが、近年では仏事以外のシーンでも活躍しています。

というのも、近年のお線香は、伝統的な香木だけでなく、ハーブやお花などの香りも取り入れるようになったためです。カジュアルな魅力を持つ香りのお線香が増えたことから、仏事だけでなく、日常で香りを楽しむために使用されることも多くなっています。

お香の種類とそれぞれの特徴

香りを楽しむお香には、その形状や製造方法で以下のような種類に分けられます。

- お線香(おせんこう)

- 抹香(まっこう)

- 練香(ねりこう)

- 香木(こうぼく)

- 匂香(においこう)

- 塗香(ずこう)

ひとつずつお香の特徴を説明します。

お線香(おせんこう)

お線香とは、 法事や葬送、お墓参りなどの際に仏前などで焚かれる、細くて線のような形状をしたお香の一種 です。

線香には大きく2種類あります。

- 匂い線香

- 杉線香

近年使われる線香のほとんどは、匂い線香です。

杉線香は杉の葉から作られる素朴な線香で、煙が多いため室内用に向かず、お墓参りによく使用されます。

お線香については、別の記事で詳しく解説していますので、興味がある方は、以下のリンクからお読みください。

線香の意味とは?心を込めたお供え物の深い意味に迫る

抹香(まっこう)

お香の中で、 粉末状の香は抹香(まっこう) と呼ばれます。

古い時代には、仏壇や塔に塗ったり撒いたりして使われていましたが、現代は焼香用として用いられています。

通夜や葬儀、法要などの焼香では、抹香(まっこう)を指でつまみ、香炉の中の火のついた灰の上にパラパラと落とします。

抹香(まっこう)の材料は、以前は香りのよい安息香(あんそくこう)や沈香(じんこう)、白檀(びゃくだん)などが使用されていました。

しかし、現在は主に樒(しきみ)の樹皮と葉を乾燥させて粉末にしたものを使用するのが一般的です。

練香(ねりこう)

練香(ねりこう)は、 お香の一種で、粉末状にした香料を丸く固めたもの です。

通常、香木や樹脂、ハーブなどを粉末にし、それにはちみつや梅肉などを混ぜて練り上げます。

練香は、お香に直接火をつけるのではなく、「空薫(そらだき)」を用います。空薫(そらだき)では、香炉を使って練香を温め、じんわり温まって立ちのぼる香りを楽しみます。

練香は、寺院や仏教の儀式やお茶席などで使われることが多いです。その深みのある香りと持続性が、格式ある儀式的な場面に適しているといえるのでしょう。

香木(こうぼく)

香木は、 香りのよい木材 のことです。

通常、特定の樹木や樹皮から取られ、乾燥させてから使われます。これらの木材には自然に豊かな香りが含まれていて、燃やすことでその香りが広がります。

香木はその香りの持続性や品質によって評価されます。例えば、沈香(じんこう)やビャクダン(白檀)、伽羅(きゃら)などがよく知られた香木です。

自然の香りで癒やしを求める方に人気の香木ですが、生産するのが難しく、希少価値が高いため、高級品として扱われます。

匂香(においこう)

匂香(においこう)は、 香料を粉末にして袋に詰め、持ち運んで香りを楽しむアイテム です。別名「匂い袋(においぶくろ)」とも呼ばれます。

火をつけて香りを出すお香とは違い、常温で香りが出る香料を布袋に詰めたお香です。バッグの中に入れたり、箪笥や贈り物に添えたりして、香水とはまた違った奥ゆかしい香りで昔から親しまれています。

袋の種類も様々で、好みに合わせていろいろ選べます。また詰替え用のお香で中身を変えれば、違う香りも楽しめますよ。

塗香(ずこう)

塗香(ずこう)とは、 香りの材料を細かく粉砕し、混ぜ合わせて作ったもので、文字通り塗って使います 。

塗香(ずこう)の起源はインドからといわれており、もともとは体臭を消すために直接身体に塗って使われていました。それが「身体を清める」「悪いものを寄せ付けない」とされて、仏教で取り入れられるようになりました。

原材料は、沈香(じんこう)や白檀(びゃくだん)、桂皮(けいひ)などの清らかな天然の香材が調合されています。

法事や法会、寺院や神社に参拝する前や、写経を始める前などに、手や身体に塗って使います。

お香や線香の原材料

お香の成分や製法には多様性がありますが、一般的には 植物由来の香り成分 を使用しています。

よく使われる香材は以下のようなものがあげられます。

- 沈香(じんこう):じんちょうげ科の熱帯産常緑高木

- 白檀(びゃくだん):びゃくだん科の熱帯性常緑樹

- 伽羅(きゃら):沈香の中の最優品

- 桂皮:くすのき科の常緑樹の樹皮

- 丁子(ちょうじ):ふともも科の常緑高木

そのほかにも、炭(すみ)やラベンダーなど、原材料は数十種類にも及びます。

ただし現在は香木の高騰と品薄で、天然素材だけのお香やお線香は価格が高くなってきています。そのため人工的に生成された、合成香料を使用するお香が増えています。

お香を線香として仏事で使用できる?

お香を線香として仏事で使用することは、まったく問題ありません 。

インドではお香を宗教的な儀式や祈り、故人への供養に用いています。

また現在では仏事用線香も合成香料で作られることが多くなり、ほかのお香との違いはだんだんなくなってきました。

お香の香りは心地よい癒しと感謝の気持ちを表現するために使われるもの。故人の好きな香りを仏壇に供えるのが、なによりの供養となるでしょう。

お香の選び方とおすすめの使い方

お香を選ぶ時は、 用途から香りの種類や形状を考えます 。

ここでは、お香の選び方と、どのようなときに使えばいいか、おすすめの使い方を説明します。

お香の選び方

まず、自分はどんな香りが好みか考えてみましょう。

例えば、フローラル、ウッディ、シトラスなど、お香には様々な種類があります。匂いの強さも、部屋全体に香りが行き渡る強いものから、匂香のように部分的にほんのり香るものまで、用途によって異なります。

来客前に、生活臭やペットの匂いを消すときは、スティック型や渦巻き型で強めの香りを使用するといいでしょう。

またお出かけ時に、身体からほんのりいい香りを出したいときには、匂香をポケットに忍ばせておくのもおすすめです。

自分の好きなお香を、用途に合わせて選んでくださいね。

お香のおすすめの使い方

お香は以下のようなときに使うのが おすすめ です。

- リラックスタイム

- お部屋の空気浄化

- 祈りを捧げるとき

お香には気持ちを鎮める作用があるとされています。そのため気持ちが落ちつかないときや、眠れない時は、お香を使うことでリラックス効果が高まり、心地よく過ごせます。

心静かに祈りを捧げるときにも、リラックス効果のあるお香を使うといいでしょう。

またお香の香りは、空気を浄化する効果があります。部屋をクリアな空間に保つためにぜひ使ってみてください。

まとめ

お香とお線香の違いを解説しました。

まとめるとお香とお線香は同じものです。お線香・抹香・練香・香木・匂香・塗香などの総称がお香です。

そのため仏事では、昔から使用されている天然香木のお線香だけでなく、ハーブなどを使用した合成香料のお香を使っても、問題はありません。

お香やお線香についてよく理解し、その香りを楽しんでください。