連載:トイナオ死#2「死を考えることはできるのか」 話:哲学者 國分功一郎さん

大きな消費的な時代の流れの中に我々は飲み込まれ、問うべき重要なことと向き合えていないのではないか

——— そうした危機感から、人々が死をはじめとした根源的な問い(自らの人生の理想的なあり方や幸福観、死生観など)に向き合う機会を作ること、つまり人々が「生きること、死ぬということを問い直す」ための一助となること、「死を問い直す」ことをテーマに掲げ、本連載『トイナオ死』は始まった。

第三回である今回は、日本を代表する哲学者である國分功一郎さんを訪ねた。國分さんは駒場にある東京大学大学院総合文化研究科で教鞭をとっており、スピノザを始めとする西洋哲学を研究しながら『暇と退屈の倫理学』(2011)や『中動態の世界――意志と責任の考古学』(2017)、『目的への抵抗—シリーズ哲学講話—』(2023)などの著作を発表している。

とりわけ、『暇と退屈の倫理学』(以下、『暇倫』)は私にとって重要な著作である。暇と退屈の違いを鋭く区別した上で、人間らしい生とは何かを分析している『暇倫』によって、私は大きく人生を変えられた。

人はパンのみにて生きるにあらずと言う。いや、パンも味わおうではないか。

そして同時に、パンだけでなく、バラももとめよう。

人の生活はバラで飾られていなければならない。

——— 國分功一郎『暇と退屈の倫理学』(2011年、新潮社)

退屈と向き合うこと、生きることと向き合う國分さんは、翻って、死という観念について何を語るのだろうか。『目的への抵抗—シリーズ哲学講話—』を上梓し、多忙を極める中、取材にご協力いただいた。

注:本記事は國分さんに筆者が個人的に取材をお願いし、受諾していただいたものです。ご本人と株式会社むじょうの思想・信念等は無関係であることにご留意ください。

(聞き手・編集・文:つきみや)

『暇と退屈の倫理学』と死を考えること

——— まずは『暇と退屈の倫理学』について伺っていこうと思います。『暇と退屈の倫理学』(以下、『暇倫』)では、退屈と切り離せない第2形式の退屈を生きることは、生きることと向き合うことである、と。物を享受し楽しんでる状態こそが人間であることを楽しむことであり、人間らしさではないか、というふうに読みました。

これは私自身が考える、死と向き合うこととすごく似ているなと思いまして。死と向き合うことで、締切を意識し、人間あることを享受することできるんじゃないかというふうに考えているんですけども、死について問い直すということにはどのような意義があるのかをお伺いしたいです。

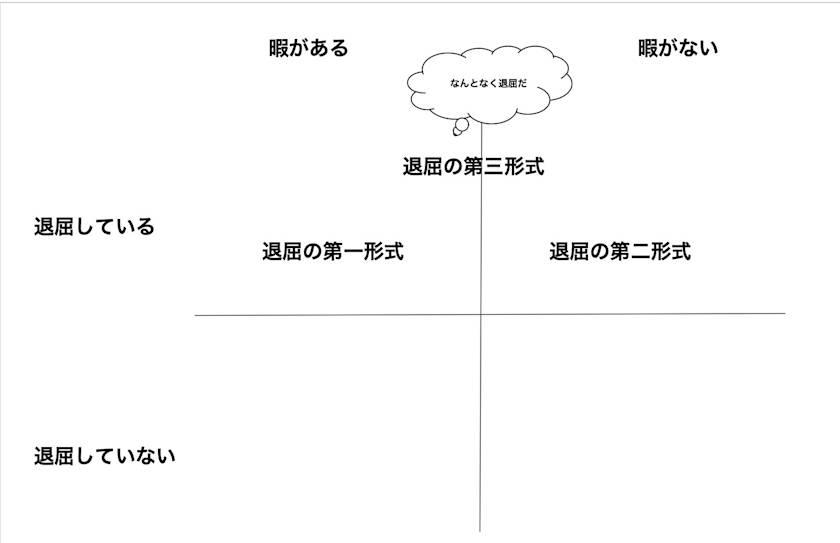

あのですね、まず退屈の第2形式のことなんだけれども。これはごく簡単に言えば、楽しく暇つぶしをしている状態です。

僕があそこで挙げた例——— ハイデガーが挙げた例でもあるけど——— 、ホームパーティーで楽しく雑談をしたり、葉巻を吸ったりして、暇つぶしをしていると。ハイデガーはそれを批判的に取り上げたわけです。「付和雷同の状態である」と言ってね。僕は逆に、「いや、こうやって楽しく暇つぶしするの何が悪いんだ」って言ったわけ。

むしろこれを否定的に捉えるということは、何か人間らしさから目を背けて、人間を極限的な決断状態みたいな、特殊な状態に追い込むことになる。だから、ここで価値転回をしなきゃいけないっていうことを言ったんだよね。それがまず一つですね。

それで、今つきみやくんが楽しく暇つぶしをしている状態であるこの第2形式を、死と向き合うっていうことと結びつけてくれたんだけど、やっぱ違うと思うんだよね。それこそね、僕は哲学的にやったらややこしい問題になってくるけれども、ハイデガーという哲学者が、なんで退屈の第2形式みたいなものを否定的に捉えてたかといえば、まさしく退屈の第2形式にいるときに人は死から目を背けているからなんだよね。逆なんだよ。

つまり、みんなと楽しく付和雷同して「ハハハ」とか言って葉巻吸ったり、音楽聴いたり、「アハハ」とか言って特に責任を持たないような発言をしながら楽しく雑談してるときには、自分の死のことは考えてないです。

だから、第2形式は死から目を背けてるという悪い言い方をする必要はないと思うんですけど、死の恐怖の中にはいない。そして、死を考えることなく、時間そのものを享受しているというふうに言えると思うんですよね。

まずそれが一つね。ただ、人によっては、そういう誰かと一緒にいてぼーっとしてるときほど、死のことを思うっていうふうに言う人もいるかもしれないですね。あり得るかもしれない。なぜかというと、これは僕が注目した点でしたけども、退屈の第1形式において、せかせかと生きている人間は狂気の中にいるが、第2形式の中で、退屈している人間は正気だっていうふうに、ハイデガーは言ってるんだよね。正気のときに人間は死について考えるかもしれないよね。

第2形式は別に死を思っている状態ではない。むしろもう死を思う状態と逆、正反対かもしれない。でも他方で、人によってはあるいは場合によっては、ああいう時間にこそ人は死について考えるかもしれないです。遠くなるかもしれないかもしれないけど、そこで挙げられている退屈の第2形式というものの条件だけでは、ここで人が死を考えるかどうかってことについてちょっと答えを出すことはできないのと、あとさらには、死を考えるというのは一体どういうことなのかっていう。

『暇と退屈の倫理学』(文庫版)(2021年、新潮社)

死を考えるとは一体どういうことなのか

これが、非常に曖昧なんですよ。よく人は死について考える。メメントモリとか、死について考えるみたいな言葉もあるけれども、一体死を思うというのはどういうことなのか。わからない。だから、まず『暇と退屈の倫理学』っていうのは人間の生を網羅的に描いてるわけでも何でもなくて、ある観点から一つ光を当てて、そこに映ったものを書いてるだけなんですよね。だからそこの裏側には例えば死っていう問題があって、それは全然論じてないわけですね。

今つきみやくんと話してるから死について少し思うところを言うと、一番僕が今言いたいのは、「死を思う」とか「死について考える」っていうのは一体どういうことを言うのかってことですね。例えば、誰かが死ぬよね。自分の知ってる人とかね。いや、もっと奥から行こう。自分が知らない、会ったこともない人がただ死んだという情報だけ聞くってことがありますよね。

——— ありますね。

あるいは、名前すら伝わってこない、ある地域で紛争があって何人死にましたっていうね。そのことを見ても、全然心は打たれなくても、でも、これはひどいことだと思って、その死を考えることも、死を考えることですよね。全然知らない人とか、数字としての死であろうとも、やはりそれは死について考えることでしょう。最も遠い死かもしれないね。

あるいは、いつか死んでしまった人について、それもまた別ですよね。過去に死んでしまった人について考えるっていうのも死について考えるってことだよね。例えば僕が研究してるスピノザっていう哲学者のことを、会ったこともないわけだけど、「ああ、1677年に死んでるんだ」とかっていうね。それも死についても考えることですよね。

次は、近づいてくると、自分が知っている人が死ぬっていうことがありますよね。知ってる人っていうのも、単に名前を知っている人、会ったことある人が死ぬっていうのと、ものすごく身近な人間が死ぬということで、二つ違いますよね。その間にもちろん無限のスペクトラムがあるけど、会ったことあるぐらいの人とすごく大事な人、それも違うよね、意味がね。でも、どちらも死について思うことでしょうし、死について考えることでしょう。

やっぱり、この簡単な考察で言えるのは、だんだん自分に近づいてくると、もちろんその重みが増していくってことだよね。

例えば自分の親が死んでしまったとかね。自分の兄弟が死んでしまったとか、自分の配偶者が死んでしまったとか、自分の子供が死んでしまったとかっていうのは、特に自分の子供って自分より明らかに下なわけだから、年下なわけ。強力なショックを受ける。強力なショックを受けるんだけど、逆に、ショックが強力になると、死について考えることからもしかしたら遠ざかってるかもしれないし。遠い人のことだとショックは受けないけど、死ぬってなんだろうって逆に考えられるじゃん。あまりにも近い人間が死ぬと…

——— 近すぎて逆にわからなくなるという。

ちょっと俺も想像できないよ。そういうのあんまり言いたくないしさ、そもそも。自分の子供が死んじゃうとかさ。考えたくもないし、それを想定すること自体、今言っちゃったこと自体、自分でショックを受けちゃうっていうか。それぐらい苦しいことで。死について考えるっていうのは、だから、近づけば近づくほど苦しくてむしろ考えられなくなっていく。

でね、その究極が自分の死のことなんだよ。自分が死んじゃうってことは、基本的に考えるのが不可能なわけですよ。わけがわからないわけです。

これも昔、もう古代から哲学者たちが考えてきている。だって、自分がいなくなっちゃってるわけだから。いや、自分が死んでその後この世界がどうなってるか、周囲の人がどう反応してとかって言うことを想像するっていうことは言えるよ。言えるけれども、それはこの死について考えるんじゃなくて、ある種のSF的な想像をしているという感じがする。

だって、どんどん死が自分に近づいていったら、どんどんショックが大きくなって、自分の死について考えることができなくなっちゃうとしたら、究極は自分が死ぬっていうことですよね。

そうすると、自分が死ぬっていうことを考えるということは、本当に可能なのかなっていう問いがなきゃいけないと思う。「人は誰かの死を死ぬことはできない」といって、究極に個人的な経験を考えなきゃいけないっていうことを初期のハイデガーは言っていて。その主張が退いていった段階で書かれたのが『暇と退屈の倫理学』でも取り上げた『形而上学の根本諸概念』っていう本なんだけど。でもやっぱりそのときの考えは響いていて、何か死から目を背けてるように見える状態っていうのはハイデガーからすると多分好ましくなかったんですよね。だから非常に複雑なんですよ。

つまり僕は今、死のことを考えられないんじゃないかって言ったわけだけど、ハイデガーは考えるべきだって言っていた。でも死を考えるというのは何なのかよくわからないですね。だから単純に、死について考えるっていう言い方だけで何かをわかった気にはなれない。ただ、「あと何年生きられるだろうか」とか、「自分にはどれぐらいの時間が残されてるだろう」とかって考えることはできますよね。

例えば僕ももう、もしかしたらちょうど人生折り返し地点を過ぎたのかなと思うんですよ。もう48歳なので。つまり今まで生きてきた倍は生きられないかもしれないっていう。でもさ、こういうことを考えるのって本当に死について考えることなんだろうか。これは生について考えてるんじゃないのか。残り時間を考えてるんだ。って思うんだよ。これは自分に残された生の時間のことを考えているので死のことを考えてるんじゃないんじゃないかなと思うんですよ。

——— そうですね、死んだ後の事は考えられないので、当たり前ですが。

だから死について考える、わざと難しく、わざと不可能なものを強調するような話し方を今わざとしてますけど、本当に死について考えるっていうことの難しさが見えてくるね。

まとめると、自分から遠ければ遠いほど、死について考えることができる。でも遠いよね。遠いから、どれだけ死について考えられるのかよくわからないですね。で、近づけば近づくほどショックが多すぎて考えられなくなっちゃって。自分の死については、ショックによって死んでいるわけですから、考えられないと。

さらに、死を想うっていうときに、本当は死を想うっていうときに人が考えているのは死のことそのもののことじゃなくて、残された生のこと。これも死について考えていることにはならないと。そうすると、死について考えるとは一体何のことなのかという感じがするんですよ。これが何かいかにも哲学っぽい、まっすぐには物は考えられませんっていう答えですかね、最初のね。

——— 僕としても、「死について考えるとは何か」ってふうに問い返されたときに、まごついてしまうところがあります。

これはさ、本当に人間がいろんなことを考えるようになってから、本当に最初に考えた五つのうちのことのうちの一つみたいなもんだと思うんだよな。なんで死んじゃうんだろう。死ぬって何なんだろうみたいな。それだからこそ、人類を遡ってても、お墓があるとか

——— 定住生活が始まった頃ぐらいから。

やっぱりお墓がある。ネアンデルタール人もどうやら埋葬してたらしいとかね。やっぱり本当に究極的に不思議なことだと思うんだよね。だって、ずっと普通に一緒に話したりしてた人がいきなり、体はあるのに全く今までと違うものになってしまう。強烈に驚く経験だと思うんだよね。

でね、僕は近親者の死の経験がないんですね。だから両親も健在だし、おじいちゃんおばあちゃんも亡くなっちゃったんだけども、そんなに近くなかったというか離れていたから、もちろん悲しかったけれども、それに強いショックを受けたっていうことはあまりなくて。

だから、ある意味で僕にとっても、死について考えるってのがよくわからないんですよね。最も哲学的な問いじゃないですかみたいなことを言う人がいそうな感じがするんですけど。でもそれはそうかもしれない。さっき言ったように、人類が本当にものを考えるようになったときに、本当に最初に考えた五つのうちの一つみたいな気が本当にするのよ。だけど、それは、だからこそもう答えは出ないっていうか。人間をただ悩ませる、よくわからない遺物として、ずっと人類に取りついていくものなんじゃないかな。

スピノザと身体

——— 話は変わりますが、コロナ禍で映画館やコンサートが休業を余儀なくされたじゃないですか。それで今回の取材の方もオンラインでやらせていただいています。國分先生の著作では身体について論じられていることが少ないように思うのですが、社会のオンライン化が進む中、身体と気晴らしについて伺ってもよろしいですか。

この場合、「身体」っていうのはどういうことを考えている?

__

——— 朽ちていく肉体としてっていうことですかね。年を取ってくとか、例えば。__

なるほど、そういうことね。それは単純に僕がやっぱり、そういう年をとっていくとか、あるいは死ぬかもしれないとかそういうことに対してはどこか鈍感なんだと思うんですよね。やっぱりちょっと鈍感ですし、そして鈍感だったなっていうふうにちょっと思うところがある。

それはでもさっきと同じなんだけど、『暇と退屈の倫理学』で何もかもカバーできるとは思ってなかったし、ある程度包括性があればそれでいいじゃないかと思ってたから。あとはみんな各自で考えればいいじゃんみたいな。そういう意味では加齢とか、自分の身体の有限性とかっていうことについては僕はあまり考えてこなかったことは事実ですね。

あえてそれについて少し考えつつあるかなっていうのは、最近のスピノザについて。決して加齢っていう現象を直接扱ってるわけじゃないけれども、でも人間がその自分の身体からしか何事をも認識できないっていう、すごい当たり前のことを、でも大切に扱ったのが、スピノザの哲学で。絶対に自分の身体から抜けられないと。当たり前なんだけどそんなんさ。

哲学はすぐ理性とかって言うから、一瞬自分の身体を超えるっていう幻想をちょっと抱いちゃうことがあるわけ。つまり、自分は自分の身体の中にある意識として存在していても、何か理性の領域みたいなものがあって、それこそプラトンだったらイデア界だったり、あるいは現象学だったら理念的なものとかね。そういうとこにアクセスできて、頭をガチャンってコネクタにつけて、その中で計算できるみたいなイメージを哲学って持っちゃうときがあるんだけど、スピノザに言わせれば、そこにアクセスはできるけど、そのコネクタになってるのは必ずあなたの身体ですっていうのがスピノザの哲学で。

そうすると、5Gのスピードでくるやつも結局3Gでしか受け取れないとか、ブルーレイぐらいの画像のやつも結局このディスプレイだったら昔のHDぐらいにしか見えないみたいなさ、そういうそういうことが起こるわけですよね。

そしてそれはいろいろ年齢によって変わっていくわけでしょう。だから、スピノザは今自分の身体がどういう状態にあるかっていうことを知るっていうことは非常に大切だって思ってたんですよね。だから、そういう意味では僕の中ではそのスピノザの哲学っていうのが少し今、つきみや君が言ってくれた身体の問題の僕なりの、今の段階での答えかな。

——— 知覚経験というか、知覚の及ぶ限りでしかないっていうか、知覚経験に先立つ、超越するような世界は存在しないというのを踏まえた上での身体ということですか?

いや、存在するかもしれないというか、存在してると思うんだよ、僕はどっちかというと。そういう超越的なもの。だけどそこには人間は直接アクセスできないということです。精神だけになっちゃうことはできない。

——— なるほど、なるほど。

うん。今だから、つきみやくんが「なるほどなるほど」って言った言葉の意味がわかるわけ。その意味は、意味として存在しているわけじゃん。仮にその意味っていうのが存在している領域を設定しようっていうのがある種の超越的な世界だよね。だけど僕には、そのつきみやくんの「なるほどなるほど」っていうことが、「なるほどなるほど」っていうつきみやくんの声として、音として聞くことでしか絶対そこにたどり着けないわけ。

それで例えばさ、つきみやくんの声をすごく聞きやすいと思う人もいれば、きっと聞きにくいなと思う人もいるかもしれないし、いろいろな感情をそれに対して抱くわけじゃん。

別に俺が何かつきみやくんの声どうとかって思ってるわけじゃないよ。特に特に思ってないけど、でも必ず何かあるわけです。感情が。今言った意味のレベルと身体を、哲学は純粋なものが好きだから切り離そうとするんだけど、切り離せませんって言ったわけ、スピノザは。何を受け取ったって、絶対あなたの身体で好き嫌いを伴って受け取ってますって言った。

だからそれが好き嫌いとか受け取り方とかっていうのは、自分の生き方とか受けた教育とか習慣とかあるいは年齢とかっていうものでずっと変わってくるわけだよね。そんなことを考えてますかね、身体についてはね。自分の、でも俺もよくできてないんだけどやっぱ自分の身体、心身の状態とかを知るっていうのが、大事だよね。

——— そうですね。知ることがないと、どういうことが自分にできるかというか、どういう時間の使い方ができるかがわかりませんよね。

そう。自分に何ができるかわかんなくなっちゃうし、突然不調に陥ったりするし。俺は、ちょっとお休みができると風邪ひくんだよ。それは多分ねいつも言ってるのは多分体の方で「今この瞬間に風邪引いて寝込んで休まないと、やばいよ」っていう体からの合図だと思って、「風邪の効用」って本があるんだけど、だからよく風邪をひいてる人は長生きするみたいな。たまに風邪引いて寝込んでると体を休めてるわけですよ。だから、たまに風邪引いた方がいいよ、みたいな。

俺はそういう何かうまく休みが取れない人間で。苦手なんだよ。結構仕事人間だから。だから、体の方でそういうふうに言ってくるのをなんか、きちんと察知する。あまりにもすごい仕事人間がそこで頑張って仕事とかしちゃうわけ。本当に体に悪いよね、俺はそういうところはちょっと精神的に弱いから「駄目だ、もう風邪、もう寝る休む」とかってなる。でも、それが自分にとっては多分一つの健康法なんだ。生き延びられている。

——— 生きる知恵ですよね。身体からのメッセージ。

メッセージだよね。多分身体からのメッセージだと思う。みんな、みんなにこれが当てはまるかどうか知らないけど、とりあえず俺はそれを信用してるっていう。というのがありますね。話が逸れましたね。

スピノザ、プラトン、ソクラテス、そしてハイデガーへ

——— 『暇倫』の話になりますが、自分のやりたいことが見つからずにもがいていた時期に僕は『暇倫』を読んで、人生を変えられたというか、ものすごい衝撃を受けました。もう少し『暇倫』について伺ってもよろしいですか?

そうか。責任重大だな(笑)いや、それはそれで全然いいと思うし、つまり焦る必要はないってことだからさ。しかし、つきみやくんがこの後何に出会うかわからないわけで。

みんないろんなものによって、もうちょっと落ち着いて生きてもいいのに。焦らされちゃう。それは結局消費社会のせいなんだけど、それを少しもうちょっと教えてもいいんじゃないんですかっていうことだよね。でも、その本も10年以上前だから、少し情報が変わってきてるかもしれない。

あとね、やっぱり今日の話には何かうまく答えられたのかわかんないけど、そういう死の問題とか、意識的に「暇倫」の領域から、外した問題があるわけよ。なぜかっていうとやっぱり『暇倫』は基本的に人間らしく生きるとは何か、人間らしい生活とは何かでしょうと。つまりさ、「生きているとは」っていう生の問題なんだよね、あくまで。

生はそういうふうに楽しんでたらいいんじゃないか、もっと充実させることを目指してていいんじゃないか。その中でも何かあるものに引っかかって、とりさらわれて、取り組むこともあるかもしれないっていう。でも、ということは、死の問題は全く扱ってないってことなんだよね。でも人間の生の中に、死はもちろん今日の話にもあったように、ショックを与える。麻痺させて考えることをできなくさせてしまうみたいな、そういうとこがあるよね。

その本が意図的にというか、必然的に排除しなきゃいけなかった問題系があり、そしてその排除した問題系ってのは、基本的には生の問題、生活の問題と正反対にあるような問題なんですよね。

でもそれが生活と無関係かっていうとそうではないっていう。もちろん襲ってくるわけだからね。だから、そこはもしかしたらある種の否定的なものと言ってもいいかもしれないね、哲学的にね。その本は基本的に肯定的な哲学だから、肯定性の思考をずっとやってる本だと思うね。ドゥルーズとかに影響受けてるし。

スピノザもさ、やっぱり「賢者ほど死について思うことが少ない」とか言ってんだよ。つまり死について考えるのは何か否定的な、あんまり良くないってスピノザは考えているわけです。それでもいいかもしんないけども、どうなんだろうね。「自由人」(註:『エチカ』より)だね。第4部定理67。「自由の人は何についてよりも死について思惟することが最も少ない。そして彼の知恵は死についての省察ではなくて、生についての省察である。」と言っている。

これと正反対のことを言ってたのは、プラトンとソクラテスだよね。「哲学するというのは死ぬことの練習である。」っていうのがプラトンの中のソクラテスの考え。

これは両方あるよね。でも『暇倫』の方はスピノザ路線で書かれている。スピノザ路線の思考だけでいいのかどうかちょっとわかんないなっていうのは、やっぱり10年以上経って思うところかな。

多分ソクラテスとかプラトンが言ったのは死そのものを受け入れることができるような、落ち着いた生を取り戻していくってことかもしれないね。「死に向けての練習」だからね。ということは、だから本当はスピノザだとか、ソクラテス、プラトンもそんな対立しないと俺は思っていて。

つまり、スピノザが言ってるような、批判的に言ってるような人っていうのは、死のことでいろいろ焦っちゃって、生がめちゃめちゃになっちゃうっていうことだと思うんですよね。だから「自由な人間」というのは、その死に煩わされて駄目になっちゃうことがないっていうことだと思うんですよ。

死について思うことが少ないというのは、ソクラテスやプラトンが言うような意味での死を受け入れる練習がそれなりにできてるということであって。ある意味でこの二つは全然対立しないと思うんだけど、でも結局、この両者とも、死そのものを考えるということとは違うことを言っている。

そうするとやっぱりハイデガーがどうしても、大事になってきちゃうんだよね。「死ぬのは人間だけである。動物は死なない。ただ果てるだけだ」って言ったんですね、ハイデガーはね。でも、ドゥルーズなんかは、「そんな馬鹿げたことがあるか、動物の方がよっぽど人間よりも死を思ってる」っていう反論もしてて。つまり動物って常に命を狙われているわけじゃない。そこらへんにいる野鳥とかでもそうじゃん。

——— 食物連鎖の中にいますね。

いつ背後からやっつけられるかわからないわけじゃない。人間だけが一番のんべんだらりとさ、危険がない生を送ってるわけじゃん(笑)でも本当はわかんないね。

昔は大きな鳥類に人間ってよく連れ去られて食べられちゃったわけだから危険はあったんだけど、そういうのをうまく排除して人間は生きてるから、人間にとっては人間以外は怖いものはない。

そう考えると、やっぱりむしろ動物の方が死のことを思ってるっていうふうなツッコミもありうるよね。それはそれなんだけど、でもハイデガーが言ってることもわかんないでもないっていうか。人間…でもよくわからないな、これは本当に究極すぎて。やっぱりね、究極すぎる問いに関わりすぎるとね、ストップしちゃう。時間とは何だろうとかさ。死とは何かっていうのは、大事なんだけど、そういうことを本当に考えるのは。ちょっとね、避けてきたとこあるんだよね、俺ね。きついよね。

——— 僕はあんまり考えられないからかもしれませんけど、死を考えることを怖いと思ったことは一度もなくてですね。

なるほど。それは一ついろいろ考えていく上での大事な出発になるかもしんないね。そういう気持ちはわかる。

——— 死を想像できないから言えるかもしれません。

そうだね。想像できないからかもしれない。でも、単に想像できないからじゃなくて自分が死んじゃったときは自分はいないんだから、恐怖することがおかしいっていう、確かキケローかなんかが言ったんじゃないかな、そういう考え方だってあるし。キケローの『死について』かな。違ったらごめん。

哲学の始まりには、タウマゼインがある

やっぱり哲学の授業とか受けるやつの中には結構な頻度で、「小さいときからいつか死んじゃうというのが怖かったんです」っていうやつも結構いるんだよね。

ちっちゃい時からそうだったのかっていうね。それは何なんだろうなっていう。俺もでも怖かったっていうのはないかな。ただ無常観みたいなのはあった。だってそのうちみんな死んじゃうんでしょ、みたいな。そういう無常観は、あったかもしれないね。

——— 飴を喉に詰まらせて、「うっ」ってなるときに、死を感じるときはありますけど、それは身体的な反応であって、死ぬのが怖いとまた別なのかなと、ずっと考えてます。

サイトで映画について毎週ちょっとずつ、ちょっとした小ネタを書くみたいなのやってんだけど、映画ってやっぱり、暴力と死がめちゃくちゃ多いんだよね。そういう映画ばっか見てるからなのかもしれないけど(笑)

そんなに日常で暴力を見ないじゃん。戦争地帯にいなければ。だけど映画には暴力がつきものなわけでしょう。人が死ぬのもしょっちゅうなわけじゃない。映画の中だと、バンバン人が死ぬと。で、「殺さないでくれ」っていうふうに懇願するシーンとかもよくあるでしょう、映画って。あれを見てたまに不思議に思うんだよね。こんだけ映画で死を見るとね、なんで殺さないでって思うんだろうと思って。

苦しい状態で生かされるのは嫌だよね。だけど、死んじゃうんだったら、ぱっといなくなっちゃうんだって。もしかしたらそれはそんなに嫌なことじゃないかもしれないってちょっと思ったりもするんだけど、やっぱり究極的にわからないから怖いんじゃないのかね。わからないわけだよね。

でもそれはちょっと馬鹿馬鹿しいことかもしれないけど、でも意外とよく考えてみるとなかなか言葉にできない。なんで、銃を向けられたときになんで殺さないでくれって言うのか。後から、もちろん「他の周りの人が悲しむから」とか出てくるけど。瞬間的に、なんで殺さないでくれと思うのかっていう。

そして、同じようにあるのが、「思い切って早くやってくれ」とか。「あなたにだったら殺されてもいいと思うから、やっぱりやってくれ」っていう場面も結構あるんだけど。そういうふうに人間がなることって本当にあるのかなとか。人類史の流れのなかで何回かあったとは思うけど。

だけどね、それで、それは本当にどういう人がそういうふうになるのかとか、ちょっと本当に大きいよね、謎が。そしてこれは解けないよ、絶対。俺が生きてる間はもちろん、つきみやくんが生きている間にも解けない。だって絶対誰も経験できないんだから。という恐るべき問題じゃない。

基本的に絶対解けないんだよ。死とは何かっていう。死とは何かっていう問い自体が何かおかしいもんね。死とは何かって、死んじゃうでしょっていう。でも死でしょって言ったときに、死とは何かっていう問いに答えられてないなっていう感じがあるわけじゃない。「いや、そういうことじゃないんだ、こっちが聞きたいのは」っていう。何かが余るわけでしょ。生命が果てて、その人が朽ち果てていっちゃうってことでしょ、っていう。

でも、いや、違う。死とは何かという問題には、それには収まりきらない何か意味ががある、余剰部分があって、そこに答えを出したいのに、でも絶対出せないっていう。

そういう問いがこんなに身近にあるっていうことがすごい驚きですよ。「哲学の始まりは、驚き」っていうふうに言うんですけど、プラトンもソクラテスもアリストテレスもそうですもん。ギリシア語で「タウマゼイン」って言うんだけど。哲学の始まりには、タウマゼイン、驚きがあり、驚愕がある。その驚愕とすげえとかっていうんじゃなくて。今の死の問いみたいに、黙り込むしかない。今一生懸命喋ってるけどさ、死とは何かって全然答えられない。

そういう、なんでこんな訳わかんない問いがあるんだみたいな、こういう黙らせてしまうような衝撃ですね。そういうことを言うんですね、タウマゼインっていうのは。ある程度時間をかけて付き合ってみないとそれがどうしてタウマゼインの対象なのか、ちょっとわからない。例えば、なぜものが存在してるのかとかって、「そんなの存在してるから存在してるんじゃん」みたいに返しちゃうけど、少しずつ少しずつ解いていくと、「ああ、そういうことか、なるほどそう考えると存在してるんだね」みたいなふうにしてわかってくるというね。

そうすると、そんなの絶対答え出るわけないから、そういうなぜものが存在しているのかとかって。うーって言葉に詰まってしまって。それが哲学の始まりだっていうふうに言ってんだよね。それは俺はいつの時代も変わらないかなと思います。

まあでも、こんなに何か死とかっていうのをテーマにしていろいろ喋ったことないから、よかったよ。

——— ありがとうございました。

編集後記

これまで、死を問い直したい、現代社会は死についてもっと考えるべきだという考えから、記事を書いてきた。

しかし、今回のインタビューを経て、死を問い直すということを、むしろ問い直されたのである。一体、死について考えるとはどういうことか?それは可能なのか?死について考える、というとき、人は往々にして死ではなく、生について考えているのではないか? そうした根本的な問いについて私は考えられていなかった。國分先生はこのことを指摘し、スピノザとプラトン、ソクラテスを例に説明してくださったのである。

なかでも、スピノザの話に強い印象を受けたので、インタビューの後で、『エチカ』の第4部定理67を紐解いた。

定理67 自由の人は何についてよりも死について思惟することが最も少ない。そして彼の知恵は死についての省察ではなくて、生についての省察である。

証明 自由の人すなわち理性の指図のみに従って生活する人は、死に対する恐怖に左右されない(この部の定理63により)。むしろ彼は直接に善を欲する(同定理の系により)。言い換えれば彼は(この部の定理24により)自己自身の利益を求める原則に基づいて、行動し、生活し、自己の有を維持しようと欲する。したがって彼は何についてよりも死について思惟することが最も少なく、彼の知恵は生についての省察である。Q・E・D・ ——— 『エチカ(下)』(畠中尚志訳 1951年、岩波書店)

理性的に生きる人間は、「死に対する恐怖に左右されない」とスピノザは言う。定理63も見てみる。

*定理63 恐怖に導かれて、悪を避けるために善をなす者は、理性に導かれていない。 *

——— 同上

『エチカ』によれば、死の恐怖にとらわれている人間は理性的ではない。これにより、無理に結論づければ、理性的な人間が死について考えることをしないのは、死について考えられないことを了解しているためというより、むしろ「自己自身の利益を求める原則に基づく」生活に忙しいためなのだろう。死の恐怖にとらわれることは理性的なふるまいではないのだから。

ここで、気づいた。冒頭で述べた、死を問い直したい、現代社会は死についてもっと考えるべきだ、という考えに戻る。インタビューを通して私が気づいたのは、そうした考えに突き動かされるのは、現代社会の生のあり方を問い直したいためである。同時に、それは死という「締め切り」によって浮かび上がるものである。「締め切りを意識すること」は必ずしも「死の恐怖」ではない。より善く生きるために、生きているうちは体験不可能な死という生の限界点の存在を意識する必要がある。

死のことを忘れ、刹那的に生きていくあり方は否定できないが、しかしそれにより失われてしまうものがあるのではないか?大きな力を持つ構造の中で、流れの中に絡め取られていってしまい、なんとなく一生を終えてしまうかもしれない。奇しくも、『暇倫』の消費社会批判に話は繋がっていく。それで良いと言う人もいるかもしれないが、繰り返すように、問いを立て、考え続ける「生の省察」のためには、やはり生の終わり、タイムリミットを考える必要がある。

そして、タイムリミットを念頭に生を考えることは、「終活」などに代表される人生の「畳み方」だけに止まらない。進学や就活、出世や転職といった比較的若いライフステージにおいて自分の人生のあり方について、生と死という大きな観点を導入することも可能である。なんとなく生きていれば、(なぜだか)すでに用意されているライフイベントにその都度対処していくことに追われ、摩耗してしまうのではないだろうか。

では、人はいつ死と触れ合う機会を得るのだろうか。葬式以外に死を意識することはあるのだろうか。この問いをさらに深めて、次の記事に繋げていくことにする。

國分先生に改めてお礼申し上げ、終わりとしたい。ありがとうございました。